Гоголь и юродство

Аскетичны многие персонажи гоголевских текстов. Беден художник Пискарев из «Невского проспекта», беден Чартков из «Портрета», покуда не продает свое искусство на потребу денег. Как это ни парадоксально, но и Плюшкин, при его помещичьем богатстве - тоже беден. Он одет как старуха и тем самым он отказывается от своей половой принадлежности, а это куда более ценное богатство, чем амбары и закрома. В житии блаженной Ксении Петербуржской мы читаем: «Облачившись в костюм мужа, т.е. надевши на себя его белье, кафтан, камзол, она стала всех уверять, что Андрей Федорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна...»[1]

Именно аскетичен - Акакий Акакиевич Башмачкин в «Шинели». Он аскетичен и полностью принимает свой образ жизни. Ч. Де Лотто пишет: «больше, чем в конкретных деталях материальной жизни аскетическая природа Акакия Акакиевича раскрывается в его характере. Все черты его личности, доведенные до последней крайности и рождающие «абсурдность», являются, в сущности, отражением той абсолютной крайности, которая и составляет суть самого подвига послушания..."[2] Де Лото доказывает, что образ Акакия Акакиевича тесно «связан» со святым Акакием, о котором повествует Иоанн Лествичник. А духовным подвигом святого Акакия было именно послушание. В «Лествице» описана история о том, как святой Акакий встает из гроба по приказу своего духовника со словами: «Разве можно оставить самому послушание». И Акакий Башмачкин Гоголя тоже не может оставить ни на минуту свою службу, свой вид послушания. Он переписывает документы, он не думает о своем вицмундире, он приносит работу на дом, он выдерживает насмешки и издевательства сотрудников, он довольствуется мизерным жалованием, он живет в буквальной бытовой нищете, «наскоро хлебая свои щи с мухами» и нищете интеллектуальной. Как пишет Де Лотто, Гоголь создает образ аскета «неосознающего свой аскетизм». Исследователь прямо утверждает, что: «Мир издевается над ним потому, что он как юродивые, «другой».[3]

Эпизод из «Шинели», где Акакий Акакиевич говорит «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете.... Я брат твой» иллюстрирует, что Башмачкин не просто маленький человек, чиновник. Он безусловно близок к христианскому подвижнику, подлинно «нищему духом». Желание приобрести новую одежду для Башмачкина - это высшая степень искушения, в борьбе с которым он умирает как человек.

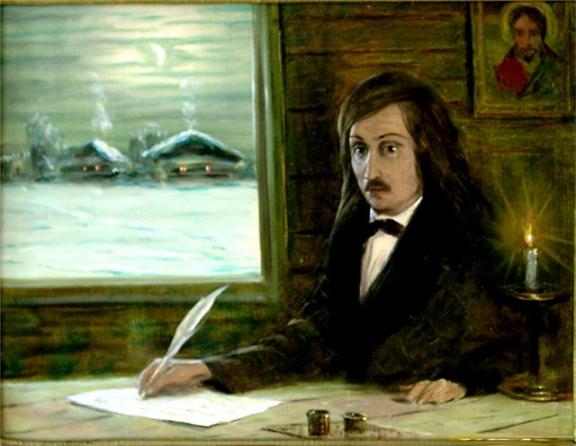

И остается до конца не ясным - было ли приведение, появляющееся после смерти Башмачкина именно его мертвой душой. Ведь и святой Акакий встает из гроба. А пока Башмачкин был жив, он очень скромно и совсем ненастойчиво просил похлопотать об ее поисках. А последний эпизод появления привидения прямо указывает на то, что это не Акакий Акакиевич, а напротив - тот, кто снял с него Шинель. «Приведение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы» и вдобавок «показало такой кулак, какового и у живых не найдешь» - пишет Гоголь в завершении повести.[4] Характерно в отношении Акакия Акакиевича и то, что Гоголь наделяет его именно своей, личной психологической страстью - страстью к переписыванию, к письму. Мы помним, что Акакий Акакиевич умел и любил переписывать документы, бумаги и письма. Его собственно и интересовал только сам процесс переписывания. В сообществе букв, внутри письма он чувствовал себя человеком. Этим качеством наделил Башмачкина Гоголь, который сам любил переписывать готовые рукописи, добавляя в них различные детали.

Интересно, как Гоголь публиковал «Выбранные места из переписки с друзьями», ведь письма он уже отправил? Ответ прост. Помимо тех писем, которые ему вернули, у него были черновики, вторые варианты своих собственных писем. Я думаю, что современный человек все реже и реже хранит у себя чужие письма и уж конечно, мало у кого есть черновики и вторые варианты своих собственных посланий. Этот пример связи Башмачкина и Гоголя через письмо указывает на то обстоятельство, что Гоголь именно служил через свои тексты. И, - как следствие: уничтожив свое последнее письмо, второй том «Мертвых душ», Гоголь должен был умереть, прекратив служение. Так и произошло.

Помимо уже сказанного об аскетичности Гоголя, приведем пример исследования Евдокимова О.В, который находит параллель между образом Акакия Акакиевича и киевским юродивым 19 века Иваном Босым.[5] Евдокимов О.В., предполагает, что черты киевского юродивого Ивана Босого, который жил в Киеве и пережил Гоголя на три года, были частично перенесены на Башмачкина. Хотя жизнеописание Ивана Босого было составлено значительно позднее, устные рассказы и истории про юродивого, слышанные Гоголем, повлияли на литературный образ Акакия Акакиевича. Возможно, пишет Евдокимов О.В., Гоголь даже встречался с бывшим чиновником Иваном Григорьевичем Ковальским, будущим Иваном Босоым, хотя рассказы о нем писатель мог слышать и в Киевской Лавре.

Иван Григорьевич тоже в миру был переписчиком, приходя на службу и усердно «помолившись на образа», сразу принимался за работу, за что и был прозван сумасшедшим. Он тоже, как и Башмачкин, не брался ни за какую другую работу, тем самым отказываясь от повышений по службе.

Данное сопоставление между реальным человеком и литературным персонажем говорит о том, что Гоголь испытывал сознательный интерес к вопросу юродства. Т.е. он понимал юродство, как один из типов послушания и аскетики, в отличие от Башмачкина, который этого не понимал. И это только подтверждает тот факт, что Гоголь мог взять на себя такую ношу. Его странности, несносности в личном общении, психологические неудобства и необъяснимости в поведении уже не могут объясняться каким - либо психическим расстройством.

И завершая разбор гоголевского аскетизма, я приведу цитату из работы В.Набокова «Николай Гоголь». Сам Набоков отмечает, что хочет подчеркнуть именно «телесный характер» гения Гоголя. Набокову это удается, как и нам, читателям, удается представить худого, измученного писателя, доведшего себя до полного физического истощения в конце земной жизни. Вот этот отрывок: «Ученые мужи, толпящиеся вокруг «мнимого больного» со своей кухонной латынью и гигантскими клистерами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном: чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в теплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной стонал, плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело (можно было через живот прощупать позвоночник) тащили в глубокую деревянную бадью, он дрожал, лежа голый в кровати, и просил, чтобы сняли пиявок - они свисали у него с носа и попадали в рот. Снимите, поднимите! стонал он, судорожно силясь их смахнуть...»[6]

Гоголь пытается встать на подлинно практический путь православного служения, доведя себя до полного истощения. Т.е. быть действительно аскетом. Однако, его писательская позиция, которой, я повторяю, он был верен до конца, предполагала, что к нему могут явиться доктора и объявить, что он, дескать, болен. Увы, если верить В.Набокову, так и приключилось. И это ли не доказательство абсурдности жизни и творчества Гоголя?

Гоголь пытается встать на подлинно практический путь православного служения, доведя себя до полного истощения. Т.е. быть действительно аскетом. Однако, его писательская позиция, которой, я повторяю, он был верен до конца, предполагала, что к нему могут явиться доктора и объявить, что он, дескать, болен. Увы, если верить В.Набокову, так и приключилось. И это ли не доказательство абсурдности жизни и творчества Гоголя?

Г.Федотов специально акцентирует при описании феномена юродства тот факт, что между аскетизмом и служением юродивого существует неразрешимое противоречие. «Аскетическое подавление собственного тщеславия покупается ценою введения ближнего в соблазн и грех осуждения, а то и жестокости», - пишет Федотов Н. Всякий акт спасения людей вызывает благодарность, уважение со стороны окружающих, полагает Федотов. Но ведь Гоголь как писатель и осуществлял работу по разоблачению общественных пороков, это и было его служением. А в «Выбранных местах» он прямо предлагает путь общественного спасения России. При этом благодарность и уважение со стороны моментально уничтожают аскетический смысл юродства, вводят его в искушение. В конце-концов вся жизнь юродивого и оборачивается «постоянным качанием» между аскезой и искушением. «Вот почему жизнь юродивого является постоянным качанием между актами нравственного спасения и актами безнравственного глумления над ними».[7]

Рассмотрим следующий признак поведения юродивых - отказ от разумного и рационального поведения. Помимо того, что было сказано на предыдущих страницах в отношении парадоксальности гоголевского взгляда, его нерациональности, его избыточности, я сделаю лишь несколько добавлений.

Гоголь - один из самых непонятных писателей русской литературы. Его непонятность коренится в его отказе от реалистического описания окружающего мира и невозможности читать с «нормальной» точки зрения, с позиции здравого смысла. Благодаря школьной программе мы все привыкли к гоголевским персонажам: Башмачкину, Чичикову, Коробочке. Но стоит только внимательно, свежим взглядом посмотреть на самые известные произведения Гоголя, чтобы убедиться в том, что ни о каком здравом смысле, ни о каком реализме в его произведениях не может быть и речи. К примеру, с позиции какого здравого смысла можно истолковать повесть «Нос»? «Нос» можно истолковывать психоаналитически, онтологически ( и т.д.), но реалистически - решительно представляется невозможным. Допустим, как нос мог одеть мундир, ездить в карете, заходить в церковь и разговаривать с Ковалевым, своим собственным хозяином? Ведь если он разговаривал, значит у него был рот, и - значит это был уже не нос. Или, например, как нос мог принимать человеческий облик и одновременно находиться в печеном хлебе цирюльника Ивана Яковлевича? С позиции здравого смысла ответь на эти вопросы очень затруднительно. Сам Гоголь пишет об этих обстоятельствах в этой же самой повести: «...нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего, - это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно ... нет, нет, совсем не понимаю».[8]

Повесть «Коляска» - еще один пример странного, необычного гоголевского письма. Кратко напомню сюжет. «Изрядный» помещик Пифагор Пифагорович Чертокуцкий после сытного обеда с большим количеством алкоголя приглашает к себе в гости генерала с «господами офицерами» посмотреть коляску венской работы. Генерал соглашается, с намерением посмотреть замечательную коляску, возможно поторговаться о ее цене и, конечно отобедать. Чертокуцкий после уговора с генералом много играет в карты, засиживается в гостях за полночь и на следующий день совершенно забывает о том, что к нему едут гости. Когда на следующий день в дом к Чертокуцкому приезжают несколько экипажей, он, дабы скрыть неловкость, приказывает свои людям сказать, что его нет дома, а сам прячется в сарае в той самой коляске, о которой столько рассказывал генералу. Генерал очень удивлен тем обстоятельством, что его не ждали, но перед тем как уехать, решается коляску отыскать и подробно рассмотреть. В ней - то он и обнаруживает скрючившегося Чертокуцкого. «А, вы здесь!... - говорит изумившийся генерал» и тут же уезжает. Коляска, кстати, оказывается самой что ни на есть обыкновенной.

В данной повести можно найти и описание быта провинциальных помещиков, и скрытую мораль о вреде пьянства. Но концовка повести сводит на нет все рациональные интерпретации. Генерал с офицерами уезжают сразу, как только обнаруживают Чертокуцкого в коляске. Они не говорят ему ни слова, как будто прятание в коляске само по себе наделено огромным смыслом. Гоголь предлагает читателю самому домыслить продолжение начатого сюжета. Скорость гоголевскоо письма к концу повести развивается со чрезмерной силой. Если на первых страницах подробнейшим образом описывался стол, за которым обедали офицеры, вина, которые они употребляли, разговоры, которыми все это сопровождалось, то последние страницы рассказывают о том, как приезжают гости, как скрывается хозяин и как его обнаруживают в коляске.

Подлинным героем данного произведения Гоголя служит именно скорость, а еще точнее - способность читательского восприятия наблюдать ее увеличение. В итоге - Чертокуцкий оказывается в утробе, черной кожаной коляске, прикрытый фартуком и халатом. Чертокуцкого как-бы нет, он не просто скрывается от гостей по причине потери памяти, он прячется вообще, от мира, от людей, от самого себя. Прячется там, где его могут найти и находят в первую очередь. Согласимся, что поведение Пифагора Пифагоровича трудно объяснить здравым смыслом и рациональными причино-следственными связями.

Еще труднее объяснить позицию автора, который придумывает данный сюжет, развивает его и описывает. Применительно к «Носу» и «Коляске» читателя не покидает чувство того, что за внешним, видимым повествованием прячется нечто совершенно иррациональное, непонятное и таинственное. И это при том, что обе повести совершенно просты и прозрачны.

Вспоминается история юродивого Василя Блаженного который в Храме Божьем разбил камнем икону, за что был бит до тех пор, пока молящиеся в Церкви не увидели, что за иконой той «бес гнездо себе свил». Юродивый, таким образом, спас людей от страшного, от беса, подглядывающего за сердцем человеческим.

Тот же Василий Московский, проходя по улицам «то целовал углы одних домов, то в углы других бросал камни...если случалось юродивому проходить мимо дома, в котором совершалось молебное пение, или читали Божественное писание или «иное что благое и боголюбезное дело», он собирал камни и с улыбкою бросал их в углы этого дома. Когда же спрашивали его проходящие, он отвечал: отгоняю бесов, которым нет места в этом доме, исполненном святыни, чтобы и вне его - на углах они не имели себе пристанища...Если же проходил мимо дома, где пили вино и пели бесстыдные песни...то со слезами «лобызаша углы онаго дома», и на вопрос проходящих отвечал: ...Дом сей изгоняет от себя блюстителей своих - ангелов, приставленных к нам от святой купели, ибо не терпят они таких непотребных деяний и потому, не находя места в таких домах, сидят они на углах, скорбные, и унылые, и я приветствую их со слезами, вы же думаете, что я целую углы».[9] Мы видим в данном примере, что поступки юродивого необъяснимы по человеческим законам, их невозможно понять с точки зрения здравого смысла. Юродство обязательно хранит в себе тайну, загадку.

Исследователи отмечают, что в отличие от Пушкина, с которым Гоголь был знаком, Гоголь был человеком трудным в общении, молчаливым, крайне едким, иногда невыносимым. Странностей в поведении Гоголя можно найти множество и они с удовольствием перечисляются теми, кто подробно описывает биографию писателя.

Но, собственно, эпогей абсурдности, нерациональности поведения Гоголя - это уничтожение второго тома «Мертвых душ», который уже был готов для печати и, по отзывам современников, был настолько же интересен, как и первый. Для такого писателя, как Гоголь, да и для писателя вообще подобного рода поступок необъясним в принципе. Мы знаем наверняка, что рукописи горят, они теряются, их крадут, но чтобы самому?...Ничто не может оправдать Гоголя как писателя в этом поступке. Ничто, кроме его личной убежденности и веры в то, что он прав. Поступки юродивого в этом случае не могут объясняться ни рационально, ни каким либо другим способом.

Д.С.Мережковский пишет о Гоголе, как о переступившем правила и законы литературы. На слова Гоголя о том, что «Выбранными местами» он нанес российскому обществу оплеуху и в первую очередь оплеуху самому себе («О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха») Мережковкий замечает, что «Так никто никогда не писал, тут в самом деле - или «мерзавец», или «святой».[10] Действительно, в самых крайних проявлениях своего писательства, выписывания самого себя, Гоголь становился непонятным в принципе. Его поступки и слова уже выходят за границы собственно письма, и уж, конечно - это не литература. Это практика, жизненная позиция, доведенная до предела аскетика самоуничижения.

Остановимся еще раз на том, как Гоголь описывает нечистую силу, ибо борьба с бесами составляет важнейший модус феномена юродства. Вся жизнь юродивого направлена на борьбу с ними, на их обличение. Юродивый видит беса там, где его не видит никто и юродивый может сказать о бесе так, как никто другой не скажет.

В отличие от Алексея Константиновича Толстого[11] демонология Гоголя - это описание отрицательных черт внутри самого человека. При этом - бесовщина Гоголя остается религиозно онтологической, т.е. непосредственно овеществленной, воплощенной. Таким своим качеством, тем, что называется действительной фантасмагорией, мистикой - Гоголь отличен от Достоевского, который бесовщину психологизирует и социологизирует. В этом смысле поворот или переход Гоголя от «народного язычества» («Вий», «Страшная месть», «Вечер накануне Ивана Купала») к традиционному православию должен рассматривать не как противопоставление, а наоборот, как непосредственное продолжение. Для того, чтобы увидеть беса и нечистую силу в человеке, ее следует визуализировать, наглядно представить, а для этого следует верить и твердо знать, что она есть.

Обладая апокалиптическим зрением, Гоголь видит черта как наяву, так сказать предметно: Вия, ведьму, привидений, оживший портрет, так и внутри различных человеческих типажей. Я уже рассматривал образы Чарткова, Плюшкина, Хомы Брута в их отношении к нечистой силе. Все они не только ее жертвы, но и ее носители. Тот же Хома умирает не только из-за страха, как сказано устами гоголевского персонажа, но в первую очередь от безверия. Именно безверие Хомы зафиксировал «Вий» своим страшным взглядом.

Однако, в своем подлинном и наиболее скрытном обличии нечистая сила предстает в более поздних работах Гоголя, а именно в «Ревизоре», «Мертвых душах» и в том, как российская читательская публика среагировала на «Выбранные места из переписки с друзьями».

Хотя Василий Зеньковский и считает, что Д.Мережковский преувеличивает тему черта в творчестве Гоголя, мне думается, что никакого преувеличения в работе Мережковского «Гоголь и черт» нет.

Д.Мережковский прямо говорит о том, что Гоголь в своем обличении человеческой пошлости первый увидел черта без маски. Чичиков и Хлестаков действительно должны восприниматься не комедийно, не юмористически, а как «...два современные русские лица, две ипостаси вечного и всемирного зла - черта».[12] Отсюда и природа гоголевского смеха. Ведь при том, что «Ревизор» имел у публики немалый успех, сам автор-Гоголь не был доволен тем, как поняли пьесу. Ее поняли по-человечески, между тем, как над ней впору от смеха рыдать от присутствия в ней нечеловеческого. Этим нечеловеческим в пьесе является ложь, которая достигает таких размеров, что Хлестаков почти уже и фельдмаршал, не говоря о том, что и департаментом управляет и с Пушкиным на короткой ноге. Д.Мережковский пишет: «До чего бы дошел он, если бы не поскользнулся? Назвал бы себя, как всякий самозванец, - самодержцем? А может быть, в наши дни не удовольствовался бы и царственным, никаким вообще человеческим именем и уж прямо назвал бы себя «сверхчеловеком», «Человекобогом»...»[13]. Ложь Хлестакова имеет силу, она делает свое дело, ведь Хлестакову верят. И благодаря силе этой лжи Хлестаков становится демиургом, творцом окружающей реальности. И совсем не важно, что слушатели Хлестакова - лопоухие провинциалы, легковеры. А над ними, как правило, и смеются зрители с читателями. Важно то, что он строит окружающий мир по своим собственным законам, по законам лжи и иллюзии. И совсем недаром один из персонажей пьесы произносит: «Страшно просто. А отчего - и сам не знаешь». А страшно оттого, что подобного рода иллюзию нельзя сотворить человеческими силами. Разросшийся до гигантских размеров Хлестаков - это и Кириллов Достоевского, и черт-собеседник Ивана Карамазова и президент европейских штатов из повести об Антихристе В.Соловьева.

Нечистая сила так глубоко прячется за простыми человеческими психологическими комплексами, что, по словам старца: «Дьявол действует так, как будто бы его нет». Отсюда, как я уже цитировал Крюкова В.М. и «ужас перед знакомым лицом», когда понимаешь, что нечистая сила существует не сама по себе, а имеет своего носителя - человека. Бесы не могут жить сами по себе или, например, в свиньях, как это описано в Евангелии, им подавай человеческую душу.

Если же говорить о Чичикове, как носителе и продолжателе «человеческих» хлестаковских качеств, то хотелось бы отметить следующий факт. Чичиков приобретает души на бумаге, тем самым он устраивает свою сделку именно в метафизическом смысле. «Да, впрочем, кости и могилы - все вам остается: перевод только на бумаге»,- говорит Чичиков Коробочке. Приобретая души на бумаге, по документам, Чичиков реально укрепляет свое общественно положение, доказывая, что в настоящее время вся окружающая реальность приобретает знаковый, иллюзорный характер. Чичиков своей покупкой уничтожает пространство, поскольку могилы умерших остаются на прежнем месте. И безусловно, он уничтожает и время, поскольку начинает господствовать, владеть теми, кто свое земное время отжил. Такое могущество Чичикова и приводит к тому, что в городе о нем начинают говорить как об антихристе.

То, что Хлестаков только заявлял, Чичиков реализовал, осуществил и сделал это на бумаге и вместе с тем наиреальнейшим образом. В этой силе иллюзии, значимости знакового, вторичного по отношению к живой душе элемента проглядывает перспектива 20 века, развитого индустриального общества. Мережковский пишет, что Чичиков выступает от имени культуры века 19 - го.[14] Именно в это время в Европе появляется средний буржуазный класс, начинают массовыми тиражами выходить газеты, появляется общественное мнение, приобретает большое значение мода, одним словом, возникает так называемый массовый человек. Чичиков и есть олицетворение этого духа середины, пошлости, обыкновенной здоровой чувственности, пошлого здравого смысла.

Но распространив силу иллюзии до возможностей «антихриста», Чичиков шагнул и в наше время. Нет большой необходимости говорить о том, что в нашу эпоху социальные иллюзии представляют собой современный вид мифологии. Процессы, совершаемые «только на бумаге» имеют конкретное жизненное продолжение и если говорить языком современной философии, то Чичиков в процессе своих поездок приобретал симулякры, заменители реальности. Рассматривая Гоголя в этом ракурсе, в ракурсе того, что вся окружающая реальность в наше время приобретает знаковый, т.е мертвый, вторичный характер, мы вновь убеждаемся, что Гоголь не-по школьному актуален. А если говорить о рецептах спасения от современной тотальной знаковости и иллюзорности окружающего мира, то Гоголь здесь находится в классической традиции православного юродства и предлагает единственно возможный ответ на чичиковский «беспредел» - смех.

Смех сквозь слезы, смех и ужас одновременно, смех печальный, умный, виртуозный и при этом очень простой, поскольку все, что описывает и над чем смеется Гоголь - все очень узнаваемо, знакомо и родное.

Смех сквозь слезы, смех и ужас одновременно, смех печальный, умный, виртуозный и при этом очень простой, поскольку все, что описывает и над чем смеется Гоголь - все очень узнаваемо, знакомо и родное.

Смех здесь не только видение порока (беса), но и рефлексия над ним, смелость занять позицию видящего, созерцателя. «Знать имя дракона, значит победить его», - сказано в одной древней притче.

И наконец, необходимо вспомнить реакцию современников на публикацию Гоголем «Выбранных мест из переписки с друзьями». Здесь характерно поведение В.Белинского, который, по его собственным словам «завыл шакалом, залаял собакою и весь отдался бешенству». Один из старых товарищей Гоголя даже не открыл писателю дверь своего дома, не пустил его на порог. Представим плачущего Гоголя (!) у дверей московского подъезда. Спустя много лет, в эпоху пролетарской революции в России, Александр Блок, после публикации поэмы «Двенадцать» повстречался с одной из своих читательниц, которая подала ему руку. Она сказала, что здоровается с ним, как с человеком, а не как с поэтом. Гоголь, отметим, был отвергнут полностью, и по-человечески, и по-писательски. И западники, и славянофилы, все отреклись от него, заставив его, несчастного, в конце-концов просить прощение за «Выбранные места» и самому назвать эту книгу «чудовищной». Что такого, собственно, сделал Гоголь публикацией «Выбранных мест», почему вместо работы, ее идей и содержания все, и бывшие друзья и «враги» ополчились на него, как на человека.

По словам Д.Мережковского, в этом фантастическом вихре недоразумений сам черт мстил Гоголю «смехом за смех».[15]

В заключении осталось остановиться на таком проявлении феномена юродства, как пророчество. Известен эпизод из жизни Василия Московского, когда приняв из рук царя Ивана Грозного вино, он три раза выливал его за окно, «егда прият в руку свою питие, излия оное до трех крат за окно, чем подвиже царя на гнев».[16] Разгневанному царю юродивый сказал, что излиянием сего пития он тушит новгородский пожар, что и подтвердилось спустя некоторое время.

Блаженный Христа ради юродивый Иоанн, по прозвищу Большой Колпак говорил Борису Годунову, предрекая его трагическую судьбу: «умная голова, разбирай Божьи дела, Бог долго ждет, да больно бьет».[17]

Блаженная Ксения Петербургская за три недели до смерти Иоанна Антоновича стала горько плакать и говорить: «Там кровь, кровь, кровь! Там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь». Никто не мог понять слов Блаженной Ксении и только спустя три недели в Петербурге узнали о трагической смерти некогда Императора Иоанна VI Антоновича, которого так и не смог спасти из заточения в Шлиссербургской крепости караульный офицер Мирович. Это событие случилось в 1764 году.[18]

Применительно к Гоголю его дар пророчества относится целиком ко всему его творчеству, не говоря о том, что в своих письмах он пытался давать духовные советы всем без исключения, даже тем, кому, может и не следовало это делать.

Н.Бердяев прямо пишет, что в русской революции метафизически раскрылся смысл гоголевского описания русского народа. «В революции раскрылась все та же старая, вечно-гоголевская Россия, нечеловеческая, полузвериная Россия харь и морд».[19] Пророчество Гоголя проявилось в том, что мертвые души в России одержали социальную победу. Именно это подразумевает Н.Бердяев, говоря о том, что русская революция есть финал гоголевской эпопеи. Думается, однако, что эпопея эта еще не завершена, поскольку вновь на историческую сцену приходят современные чичиковы и ноздревы, люди с так называемыми общечеловеческими, здоровыми ценностями.

Пытаясь оформить свое пророчество в форме социальной утопии, Гоголь делает это именно образно, избегая экономических и политических рецептов. Он делает это столь неуклюже, наивно, так по художественному иносказательно, что вызывает такой смех, каким смеялись над Ксенией, когда она бегала по городу и причитала: «пеките блины, пеките блины, скоро вся Россия будет печь блины». На другой день все узнали о кончине Императрицы Елизаветы Петровны и стали печь блины на ее поминках.

Бранный смех над гоголевской утопией подобен непониманию того, как можно разбить икону Божьей Матери, как это произошло с юродивым Василием. Оставалось в случае Гоголя объявить его душевнобольным, дабы оставить его творчество в границах литературы, социально-приемлимых рамках.

Всеобщее посмешище, жертвой которого он стал, затронуло и церковную среду того времени. Воропаев В.А. цитирует отзыв Архиепископа Иннокентия в письме М.П. Погодину: «Голос его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет».[20] Отец Матфей Константиновский, духовник Гоголя, вспоминал: «В другой из тетрадей были наброски ... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями».[21] Страх такого смеха - предчувствие непонимания, такого непонимания, которое за пределами объяснений и самой возможности встать на позицию автора. Особенно важно, что такого смеха опасались представители духовенства, т.е. те люди которые наиболее тонко чувствуют душевные колебания человека.[22]

И, наконец, завершая рассмотрение Гоголя как писателя, стоявшего на позициях творческого юродства, следует обозначить главный признак этой двойственной, амбивалентной, трудно поддающейся разумению позиции. Скорее, это будет не признак, а основание самой позиции. Само основание юродства - это юродство Христа-ради. Без этой общей основы все остальные качества юродства так и остаются психологическими странностями, чудачествами и литературной экзотикой. Без Христа ни апокалиптичность, ни «эротология» не имеют никакого позитивного, окончательного и целостного значения. И думаю, уже нет особой необходимости специально доказывать, что и аскетизм, и обличение нечистой силы, и гоголевские странности - все это было обусловлено и продиктовано его глубокой верой. Достаточно сравнить Гоголя с Лермонтовым, который и в жизни и в творчестве, как и Гоголь, был очень странным человеком, чтобы понять, ради чего Гоголь испытывал своих современников и самого себя.

Ф.Достоевский, сказав знаменитую фразу о Гоголе - «Все мы вышли из гоголевской «Шинели», сказал и самое главное в отношении истинной веры: «Если бы мне предложили выбрать между истиной и Христом, я бы выбрал Христа». Без сомнения - жизнь Гоголя была подчинена этой суровой максиме.

Каким бы талантливым писателем не был Гоголь, его поступок - уничтожить второй том «Мертвых душ» ради того, чтобы исполнить волю своего духовника, очиститься от тех искушений, в которые подвергает художника искусство, говорит о том, что Гоголь принял Христа до конца, в полной мере, без оговорок и условий. Вся его жизнь становится одним целостным образом, жизнью ради служения, обличения мирских пороков и спасения своей грешной души. Ведь принимая на себя тяжкий подвиг юродства, юродивые Христа-ради в первую очередь, как и все другие верующие, думают об этом, о спасении своих душ. Именно поэтому Гоголь просил похоронить его в церковной ограде и, как свидетельствуют современники, перед последним дыханием просил дать ему лестницу, Лестницу на небо.

И наконец, в своей попытке истолковать творчество и жизнь Гоголя как юродивого, я отчасти отвечаю на реальный вопрос русских читателей. Почему Гоголя нельзя любить? И ведь действительно, любить можно Пушкина, Чехова, Лермонтова. С Достоевским и Толстым можно жить всю жизнь, непрестанно возвращаясь к ним, как к старым друзьям. Гоголя любить очень трудно, почти невозможно.[23] Отвечаю: Гоголь слишком реален, по-христиански апокалиптичен, у-роден, не прельстителен, непригляден.

Леонид Чернов

[1] Житие и акафист блаженной Ксении Петербургской, Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, Б. Г., с. - 14.

[2] Ч. Де Лотто...с. - 64.

[3] Там же,... с. - 66.

[4] Гоголь Н.В. Собр. Соч. в 4 т.т., Т. 2. М: Огонек, 1968. с. - 151.

[5] Евдокимов О.В. Кто же «вошел» в гоголевскую «Шинель»? (Литературно-художественый образ Акакия Акакиевича в свете личности Ивана Григорьевича Ковалевского, будущего Христа-ради юродивого Ивана Босого.) См: -http://ibif.nm.ru/gogol-evdokimov.htm

[6] Набоков В. Лекции по русской литературе, М.: Независимая газета, 1998, с. - 32.

[7] Федотов Н....С. - 201

[8] Гоголь Н.В. Собр. Соч...Т.2, с. - 65.

[9] Христа ради юродивые. М., Донской монастырь. Издательский отдел Московского Патриархата, 1992., с. 229 - 230.

[10] Мережковский Д.С. Гоголь и черт // Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет, М.: Советский писатель, 1991. С. - 273.

[11] В рассказах «Упырь», «Семья вурдалака».

[12] Мережковский Д.С....с. - 228

[13] Там же...с. - 222.

[14] Мережковский Д.С. ...с. - 228.

[15] Мережковский Д.С. ... с. - 273.

[16] Христа ради юродивые...с. - 228.

[17] Там же, ...с. - 245

[18] Житие и акафист блаженной Ксении Петербургской...С. - 21.

[19] Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины, М.: Правда, 1991, с. - 256.

[20] Воропаев В.А. «Сердце мое говорит, что книга моя нужна» // Гоголь Н. Выбранные места из переписки с друзьями, М, 1990, с. - 15.

[21] Там же, ...с. - 19.

[22] О таком глобальном непонимании говорит Набоков, когда подтверждает, что Гоголя переводить невозможно. А ведь он не поэт.

[23] Как трудно любить Платонова и Хармса.