1.

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО В ОЦЕНКЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МЫСЛИ

Архимандрит Августин (Никитин)

Мне большего не нужно, сын мой. Я знаю Христа бедного и распятого.

Св.Франциск.

Кажется, совсем еще недавно по призыву ЮНЕСКО весь мир отмечал 800—летие со дня рождения святого Франциска, жизненной миссией которого было «следовать учению Христа и идти по Его стопам». И, сегодня, как и раньше мы помним Святого. В преддверии третьего тысячелетия христианской эры нам следует еще раз обратиться к этой удивительнейшей личности в истории человечества. Тем более, когда наша российская цивилизация и культура находится в столь сложном положении, — нам крайне важно обратиться к этому источнику чистейшей христианской духовности, чтобы с его помощью и с помощью Божией попытаться осмыслить сущность христианской культуры и некоторые особенности христианского исторического пути.

Теперь мы обращаемся к Франциску в связи с публикацией нового перевода «Цветочков» — знаменитых легенд о его духовном подвиге и его жизни. Эта жизнь, этот подвиг настолько уникальны, удивительны и чудесны, что, строго говоря, даже в простых биографических сведениях нам следовало бы поискать знаменательное: в местах его пребывания, в местах молитвы, иногда нам хочется видеть некие знамения для человека и человечества.

Человек, которому впоследствии суждено было стать основателем крупнейшего монашеского ордена, проповедовавшего бедность, родился в богатой семье в 1182 г. Его отец Пьетро ди Бернардоне был из так называемого «жирного народа» (il popolo grasso), был преуспевающим торговцем сукном. Поначалу жизнь Франциска не представляла ничего особенного. Это был молодой провинциальный повеса, наслушавшийся необычайных тогда рассказов и песен о великих провансальских рыцарях-трубадурах. Сам снедаемый жаждой рыцарских подвигов, Франциск в 1202 г. участвует в войне между Ассизи и Перуджей, где в стычке у моста Сан Джованни попадает в плен. Год спустя, Франциск с помощью родных освобождается из плена. Он восстанавливает силы. В 1205 г. он отправляется в путь снова, чтобы вступить теперь уже в папскую армию. Вот этому странствию и суждено было стать его «дорогой в Дамаск». Он добрался до Сполето, именно там, по преданию, на него снизошло видение, наставляющее его вернуться в Ассизи и ожидать зова к свершению благих деяний. Дома он уединяется и погружается в молитвы. Потом он совершает паломничество в Рим с толпой нищих, живя на подаяния и испытав здесь все тяготы бедности. Долгожданный зов он услышал в полуразрушенной церкви Сан Дамиани на окраине Ассизи. От Распятия над алтарем вдруг прозвучал призыв: «Ступай Франциск и восстанови разрушенный дом Мой». Здесь же, 24 февраля 1208 г., он вдруг с особенной силой проникся словами Христа, какими Он напутствовал Своих учеников в их проповедовании Его Благой Вести: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». (Мф 10,39)

Теперь, наконец, смысл жизни и призвание стали для Франциска предельно ясны. Отрекшись от всех мирских радостей и облачившись в самую бедную одежду, он начинает свой путь подражания Христу в проповеди, в молитве, в посте и покаянии. Вокруг него быстро стали собираться последователи. 16 апреля 1209 г. составленные Франциском «Правила» для членов образовавшегося братства «Меньших братьев» получили одобрение папы, официально закрепившее существование Ордена. Почти с этого же времени ряды последователей Франциска пополняются и женщинами, для которых Франциск, спустя три года, учредил второй Орден, известный как Орден кларисс, по имени первой его последовательницы Клары Оффредучи. В 1212 г. Франциск намеревался посетить святые места, но судно потерпело кораблекрушение в Адриатическом море, и ему пришлось вернуться на родину. Затем, в 1219 г. он отправился в Египет, где крестоносцы вели осаду Дамьетты. Согласно преданию, Франциск проник в лагерь мусульман-сарацинов и пытался проповедовать там о Христе.

В последние годы жизни болезни особенно преследовали его. Ему пришлось отказаться от замысла побывать во Франции и Испании. Кроме того, духовная потребность, а так же расширяющееся движение его последователей настоятельно требовали изменения и дополнения «Правил». И он остается в Италии. В окончательном виде «Правила» были утверждены папой Гонорием III в 1223 г.

Эта настоятельная потребность духовного роста, эти труды в подражании Христу, в конечном счете, и выразились в том, что в 1224 г. он с тремя своими последователями отправляется на гору Верния в Тоскане, чтобы там стяжать новые, доселе невиданные, духовные подвиги. Потом, во время молитв и скорби о крестных муках Христа, на него снизошло видение шестикрылого серафима. Когда оно исчезло, на теле Франциска обнаружились «стигматы», т.е. следы ран Христа на кистях, стопах и на боку. К Рождеству 1225 г. Франциск возвращается в церковь Санта Мария дельи Анджели, и, несмотря на окончательно подорванное здоровье и прогрессирующую слепоту, в течение нескольких месяцев 1225 г. он разъезжает по Умбрии, обращаясь с наставлениями и проповедями к жителям провинции. Зрение Франциска продолжало ухудшаться, поэтому братья по Ордену отвезли его в Риети на лечение, но оно оказалось безуспешным. После непродолжительного пребывания в Сиене Франциска привезли на его родину в Ассизи, где он и скончался в монастыре при Санта Мария дельи Анджели 3 октября 1226 г. на руках у своих первых братьев-сподвижников: Массео, Анджело, Сильвестро, Иллюминато. Папа Григорий IX канонизировал Франциска в следующем 1228 году.

Самое удивительное в св.Франциске — это поразительная цельность и целеустремленность пребывания его личности во Христе. Хотя сама его жизнь так сложна и многогранна, что каждое поколение верующих находит в нем то, в чем испытывает потребность, или что хочет отрицать. Духовная деятельность св.Франциска в разное время по-разному оценивалась русскими православными богословами и мыслителями, здесь мы остановимся лишь на некоторых оценках.

Ранний этап внимания к духовной деятельности св.Франциска представлен авторами, занимающими различное общественное положение, — это епископ Игнатий Брянчанинов и писатель Ф.М.Достоевский.

Епископ Игнатий (Брянчанинов) — духовный деятель православно-консервативного направления. Поэтому неудивительно то, что он объявил вообще всю католическую аскезу «прелестью», находя в ней «ложное понятие о духовных предметах и о себе, которое подвижник считает истинным».

Совсем другое мироощущение у Достоевского. Он целиком впитал в себя мистический опыт Запада и даже пошел дальше, пытаясь перенести его на почву России, но делал это очень осторожно. В «Братьях Карамазовых» он даже не решается ввести имя святого, а дает лишь его образ. Он сравнивает старца Зосиму с «Pater Seraphicus». Достоевскому импонирует в св. Франциске, прежде всего его широчайшая любовь. Эту любовь писатель пытается расширить до полной универсальности, до полного самозабвения по отношению к своему герою. Достоевский создал здесь образ «русского инока», спасающего мир от рабства неверия и Антихриста.

Следует упомянуть и работы о св. Франциске замечательного историка, философа и богослова Л.П.Карсавина. В одной из своих работ он обратил внимание на первоначальные взаимоотношения учеников и братьев св.Франциска.: «Первоначальное братство (до начала 1220 г.) было новым явлением в Церкви ... Минориты подражали Христу и апостолам, воспроизводя их жизнь, но поняли они ее не традиционно, как каноники, а по-новому». Другой капитальный труд Л.П.Карсавина, посвященный основам средневековой религиозности помогает лучше выявить особенности личности св.Франциска на фоне характерных черт эпохи. Карсавин пишет: «Самопроизвольно возникающие организации мирян и основанные Франциском, францисканцами группы, выливаются в одинаковые формы, стремятся к одному и тому же идеалу». В нищенствующих орденах, как и в папстве, нашла себе новые орудия универсальная (т.е. вселенская) идея, — делает вывод автор. Примечательно, что Карсавин не трактует духовную цельность св.Франциска как некий монолит, лишенный внутренней динамики. Он сознательно обостряет противоречия, которые были присущи св.Франциску в его повседневной практике и называет их антиномиями сознания. Он пишет об этом так: «Справедливая в общей своей форме антиномичность сознания особенно применима к изучаемой нами эпохе. Франциск Ассизский любит природу, восхищается ее красотой в «Гимне брату Солнцу», он жалеет и любит свое тело, бедного «брата осла». И он же изнуряет свое тело чрезмерной, достигающей пределов гастрономии аскезой, подавляет в себе естественнейшие и невиннейшие желания. Поэт пантеистической любви вдруг становится упорным борцом с демонами. Непосредственное подражание Христу и свободное понимание Его заветов чередуется в нем с формализмом и буквоедством». Упомянув о том, что Франциск Ассизский и его сподвижник брат Эгидий «ищут символов в окружающем мире» Карсавин формулирует еще одно положение: «Благодаря символизму, индивидуальное, не теряя вполне своего интереса, поглощается и преодолевается общим» и, далее, он пишет так: «Не потому отщепенцы францисканского движения отстаивают свой образ жизни, что они верят в его истинность, а потому, что так приписывает устав. Устав же — Евангелие Христа».

Можно было бы остановиться и на других авторах, уделявших так же много внимания св. Франциску. К их числу относятся Н.А.Бердяев, П.А.Флоренский, М.В.Лодыженский, А.А.Блок, Д.С.Мережковский, прот. Г.Флоровский, И.А.Ильин и др.

Но нам в заключении представляется возможным привести только оценки Н.Арсеньева — профессора Св. Владимирской Духовной семинарии в Нью-Йорке. Он часто касался проблемы единства христиан, пытаясь найти точки соприкосновения в многообразном духовном опыте Православия, Католичества и Протестантизма. В работе «Единый поток жизни» он пишет: «Есть одна основная стихия христианской жизни на Востоке и на Западе» и приводит в пример св.Франциска, который во время последней своей болезни отказывается слушать чтение Свящ. Писание и отвечает брату: «Мне больше не нужно, сын мой. Я знаю Христа бедного и распятого». Арсеньев пишет, что ему (Франциску) было достаточно постоянного устремления на Распятого. В этом вся мудрость Франциска, красной нитью проходящая через его жизнь от видения Христа в часовне Сан Дамиани до стигматиции на вернской горе. Далее исследователь приводит почти аналогичный ответ праведного старца Стефана в «Луге Духовном» пришедшим к нему для поучения: «Ни на что более не взираю, кроме Господа Нашего Иисуса Христа, пригвожденного к древу крестному».

Прошло уже более 800 лет со дня рождения великого христианского учителя и святого. Но он продолжает жить. Сегодня с 45—тысячами монахов и двумя миллионами терциариев францисканский Орден является самым значительным по численности в римско-католической Церкви. Св.Франциск — первый «западный» святой, которого полюбили русские верующие. Это значит, что шаг в сторону сближения христиан сделан. Ведь его жизнь призывает нас, верующих Западной и Восточной Церкви, к следованию за Евангелием, во имя Господа Нашего и Спасителя Иисуса Христа.

http://www.spbda.ru/theology/allcerkhist/avgustin1.php

2. Франциск Ассизский. Гимн брату Солнцу

Это поэтическое произведение св. Франциска, написанное на умбрийском наречии, представляет собой первое стихотворение на итальянском языке.

Гимн был написан св. Франциском незадолго до смерти, летом 1225 г. в хижине, построенной для него около церкви св. Дамиана, т.е. той церкви, где он впервые услышал голос Господа. Франциск был совершенно болен, так как, помимо общего истощения и незаживающих ран - стигматов, у него началось обострение хронического воспаления век - болезни, которой он заразился во время своей миссионерской поездки на Восток. Мучительная операция, которую его уговорили сделать, - прижигание каленым железом - не дала никаких результатов. И в этом состоянии, когда глаза его не могли без ужасной боли видеть солнечный свет, св. Франциск написал хвалебную песнь брату Солнцу.

В устах св. Франциска написанный им гимн был молитвой благодарности Богу за этот прекрасный мир, который Он создал для людей.

Гимн брату Солнцу

Всевышний, всемогущий, благой Господь, твои суть хвалы, слава, честь и всякое благословение.

Тебе единому, Всевышний, подобают, и никакой человек не достоин тебя называть.

Восхваляем Ты, мой Господи, со всем Твоим творением, начиная с господина брата солнца, который есть день и которым Ты освящаешь нас.

И сам он прекрасен и, излучая яркий свет, несет знак от тебя, Всевышний.

Восхваляем Ты, мой Господи, и за сестру луну и звезды, которые на небе Ты сотворил яркими, драгоценными и прекрасными.

Восхваляем ты, мой Господи, за брата ветра и за воздух, и облака, и ясность, и всякую погоду, через которую даешь Ты пропитание своим созданиям.

Восхваляем Ты, мой Господи, за сестру воду, которая полезна весьма и доступна и ценна и чиста.

Восхваляем Ты, мой Господи, за брата огня, которым Ты освещаешь ночь, который и сам прекрасен и приятен и мощен и силен.

Восхваляем Ты, мой Господи, за сестру нашу мать землю, которая нас поддерживает и направляет, и производит различные плоды с яркими цветами и травой.

Восхваляем Ты, мой Господи, за тех, которые оставили все ради любви к Тебе, и приняли на себе уничижение и мучение.

Блаженны те, кто примет это в мире, потому что Тобой, Всевышний, увенчаются.

Восхваляем ты, мой Господи, за сестру смерть телесную, которой никто из людей живущих не может избежать.

Горе тем, которые умирают в смертных грехах; блаженны те, кого настигнет она в исполнении Твоей святой воли, кому смерть, настигнув, не причинит зла.

Восхваляйте и благословляйте Господа моего, Благодарите и служите Ему с великим смирением.

3. CОЧИНЕНИЯ

НАСТАВЛЕНИЯ

Наставления или Увещевания, представляющие собой собрание сентенций св. Франциска, являются настоящей жемчужиной духовного опыта. Это действительно "зеркало совершенства" и образец для тех, кто почувствовал призвание к Христианской жизни в духе Св. Франциска. Слова его просты, но исполнены глубокой жизненной мудрости. Время составления "увещеваний" точно не установлено, предположительная датировка - 1216 - 1221 гг. Вероятно, это собрание появилось в результате объединения в одно целое кратких поучений святого, сказанных им по различным поводам, в том числе, и на капитулах Ордена, затем оно было отредактировано, а возможно, и дополнено цитатами из Священного Писания. Принадлежность "Увещеваний" св. Франциску не вызывает сомнений, они содержатся в древнейшей рукописи сочинений святого.

НАСТАВЛЕНИЯ (УВЕЩЕВАНИЯ)

Гл. I: О Теле Господа

Господь Иисус сказал Своим ученикам : "Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего". И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: "Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас". Иисус сказал ему: "Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня? Филипп, видевший Меня видел Отца (Ин. 14, 6 - 9) Моего". Отец обитает в свете неугасимом (ср. 1 Тим. 6, 16), и Бог есть Дух (Ин. 4, 24), и Бога не видел никто никогда (Ин. 1,18). Поэтому не может быть виден иначе как в Духе, что Дух животворит, плоть не пользует ни мало (Ин. 6, 64). Нои сына, в том чем он равен Отцу, никто не может увидеть иначе, чем как Отца или Святого Духа. Отчего все видевшие Господа Иисуса в унижении и не увидевшие и не уверовавшие в дух и в божественность, в то, что Он истинный Сын Божий, были осуждены. Так же и все видящие жертвоприношение в виде хлеба и вина, совершаемое на алтаре по слову Божьему рукой священника, и не видящие и не верящие в Дух и Божественность, в то, что поистине это есть святейшее Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, осуждены по свидетельству самого Всевышнего, Который говорит: "Сие есть Тело Мое и Кровь Моя Нового Завета, (за многих изливаемая)" (ср. Мк 14, 22.24); и: "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную" (ср. Ин. 6, 55). И лишь Дух Божий, обитающий в верных Его, принимает священнейшее Тело и Кровь Господа. Все же прочие, не имеющие от этого Духа и предвкушающие принять Его, осуждение себе едят и пьют (ср. 1 Кор. 11, 29). Откуда: "Сыны человеческие, доколе жесткосердие" (ср. Пс. 4, 3). Неужели не знаете истины и не верите в Сына Божьего (ср. Ин. 9, 35)? Вот, Он ежедневно уничтожает себя (ср. Фил. 2, 7), подобно тому как от царственных престолов (Прем. 18, 15) пришел во чрево Девы; ежедневно приходит к нам, являясь уничижен; ежедневно нисходит с лона Отца (ср. Ин. 1, 18) на алтарь в руках священников. И как Святым апостолам предстал в истинной плоти, так и нам сейчас предстает в святом Хлебе. И как они телесным зрением видели только Его плоть, но верили, что Он Бог, взирая духовными очами, так и мы, видя хлеб и вино очами телесными, да увидим и твердо уверуем, что это есть Его священнейшее Тело и Кровь - живые и истинные. И так всегда пребывает Господь с верующими, как Сам Он говорит: "Я с вами до скончания века" (ср. Мф. 2228, 20).

Гл. II: О зле собственной воли

Господь сказал Адаму: "от всякого дерева ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него" (ср. Быт. 2, 16 - 17). От всякого дерева в раю он мог есть, потому что не грешил, пока не вышел из повиновения. Тот же, кто вкушает от дерева познания добра, приобретает собственную волю и отпадает от благ, о которых Господь говорил и сотворил ему, и для него по наущению диавола и нарушению заповеди плод становится плодом познания зла. И посему должно ему понести наказание.

Гл. III: О совершенном послушании

Говорит Господь в Евангелии: "Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником" (Лк 14, 33); и: "Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее" (Лк 9, 24). Тот человек оставляет все, что имеет, и теряет тело свое, кто всего себя послушно отдает в руки своего настоятеля. И что угодно может говорить и творить, лишь бы знал, что это не против его воли, и если творит благо, это и есть истинное послушание. И если подчиненный увидит лучшее и более полезное для своей души, чем то, что предписывает ему настоятель, пусть по своей воле воздаст Богу; то же, что велит настоятель, пусть стремится исполнить обязательно. Ибо это есть самое лучшее послушание (ср.1 Петр. 1, 22), потому что удовлетворяет Бога и ближнего. Если же настоятель предписывает что-либо против совести, можно ему и не повиноваться, но его не оставлять. И если из-за этого от кого-либо претерпит преследование, пусть больше его любит ради Бога. Ибо кто скорее претерпит преследование, чем захочет отделиться от своих братьев, поистине пребывает в совершенном послушании, потому что полагает душу свою за братьев своих (ср. Ин. 15, 13). Ибо есть много верующих, которые под видом того, что видят лучшее, чем то, что им предписывают настоятели, оглядываются назад и к блевотине своеволия возвращаются (ср. Притч. 26, 11; " Петр. 2, 22), они суть убийцы и своим дурным примером губят многие души.

Гл. IV: Чтобы никто не присваивал себе начальствования

"Я не для того пришел, чтобы Мне служили, но чтобы послужить" (ср. Мт. 20, 28), говорит Господь. Те, кто поставлен над другими, - пусть столько же гордятся этим начальствованием, сколько если бы были предназначены исполнять службу омовения ног братьев. И если более смущаются об отнятом у них начальствовании, нежели об утрате обязанности мыть другим ноги, тем более набивают себе денежных ящичков на погибель души (ср. Ин. 12, 6).

Гл. V: Пусть никто не гордится, но славится крестом Господним

Помысли, человече, как возвысил тебя Господь Бог, создав и устроив тело твое по образу возлюбленного Сына Своего и дух по Своему подобию (ср. Быт. 1, 26). И все создания, сущие под небом, согласно со своей природой, познают своего Творца, служат и повинуются Ему лучше, нежели ты. И даже бесы не сами распяли Его, но ты с ними распял Его и поныне распинаешь, погрязши в пороках и грехах. Чем, следовательно, можешь гордиться? Ибо если бы ты был настолько тонок и разумен, чтобы иметь знание обо всем (ср.1 Кор. 12, 28) и тонко рассматривать небесные дела, всем этим ты не можешь гордиться; потому что один бес знал о небесном и знает о земном больше, чем все люди, хотя бы и был кто-нибудь, получивший от Господа особое познание высшей мудрости. Подобным образом, если бы ты был прекраснее и богаче всех и даже если бы совершал чудеса - изгонял бесов, все это тебе не свойственно и ничто из этого не принадлежит тебе, и из этого ничем ты не можешь славиться; но при этом можем мы гордиться нашими немощами (ср. 2 Кор. 12, 5) и нести ежедневно святой крест Господа нашего Иисуса Христа (ср. Лк. 14, 27).

Гл. VI: О подражании Господу

Помыслим, братья, о добром пастыре, Который ради спасения Своих овец принял крестную муку. Овцы Господа последовали за Ним в мучении и гонении, страхе и голоде, немощи и искушении и во всем прочем другом; и за это получили от Господа жизнь вечную. Откуда великий стыд нам, рабам Божиим, что святые совершили подвиги, а мы, рассказывая о них, хотим получить славу и почет.

Гл. VII: Пусть за познанием следует благое деяние

Апостол говорит: "Буква убивает, а дух животворит" (2 Кор. 3, 6). Те мертвы от буквы, кто стремится познать одни лишь слова, чтобы среди других считаться весьма мудрыми и стяжать большое богатство для родственников и друзей. И те монахи мертвы от буквы, кто не хочет следовать духу буквы божественной, но хочет лучше узнать только слова и объяснять другим. И те животворимы духом буквы божественной, кто всякое знание, которое имеет или стремиться преобрести, относит не к телу, но воздает это слову и примеру всевышнего Господа Бога, Какового есть всякое благо.

Гл. VVIII: О том, что следует избегать греха зависти

Апостол говорит: "Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым" (1 кор. 12, 3) и: "Нет делающего добро, нет ни одного" (Рим. 3, 12). Следовательно, кто бы ни завидовал брату своему из-за добора, которое ему поведал или сотворил на нем Господь, впадает в грех богохульства, потому что ненавидит Самого Всевышнего (ср. Мф. 20, 15), Который говорит и творит все добро. Гл. IX: О любви

Говорит Господь: "Любите врагов ваших (благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас)" (Мф. 5, 144). Тот же поистине любит своего врага, кто не о причиняемой себе несправедливости скорбит, но в любви к Богу сокрушается о прегрешении его души. И произрастает из его страданий любовь.

Гл. X: Об умерщвлении плоти

Многие, когда сами грешат или претерпевают несправедливость, часто обвиняют врага или ближнего. Но это не так: потому что всякий в власти своей имеет врага, то есть тело, через которое грешит. Посему блажен тот раб (Мф. 24, 46), который этого врага, преданного в его власть, всегда держит пленным и мудро его остерегается; потому что пока он так поступает, никакой другой враг,. Видимый и невидимый, не сможет ему повредить.

Гл. XI: Пусть никто не соблазняется из-за зла, совершаемого другим

Рабу Божьему ничто не должно внушать отвращения, кроме греха. И если кто-либо совершит грех, а раб Божий смущается и гневается, но не из-за любви к согрешившему, то сам умножает себе вину (ср. Рим. 2, 5). Тот раб Божий, который не гневается и не смущается из-за чужого греха, живет без собственного. И блажен тот, кто не оставляет себе ничего, воздавая кесарево кесарю, а Божие Богу (Мф. 22, 12).

Гл. XII: О познании духа Божия

Так можно познать раба Божия, имеет ли он от духа Божия: когда Господь устраивает через него какое-либо добро, то плоть его из-за этого не возвышается, потому что она всегда противна всякому добру, но предстанет он в своих глазах более жалким и посчитает себя меньше всех остальных людей.

Гл. XIII: О терпении

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими (Мф. 5, 4). Не может познать раб Божий, сколь великое имеет терпение и самоуничижение, пока все покорны ему. Когда же придет время, и те, кто должен был ему подчиняться, сделают противное его воле, то сколько тогда он проявит терпения и самоуничижения, столько и имеет, и не больше.

Гл. XIV: О нищете духа

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф. 5,3). Есть многие, кто, будучи на молитве или на службе, доставляет своему телу многочисленные воздержания и печали, но от единого слова о кажущейся несправедливости сего для собственного их тела, либо от какой-то другой вещи, которая у них отнимается, соблазненные, немедленно смущаются. Они не суть нищие духом; потому что кто поистине нищ духом, ненавидит самого себя и любит тех, кто ударяет его по щеке (ср. Мф 5, 39).

Гл. XV: О мире

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5, 9). Те суть поистине миротворцы, кто во всем, что претерпевают в этом мире, из-за любви к Господу нашему Иисусу Христу сохраняют мир в душе и теле.

Гл. XVI: О чистоте сердца

Блаженны чистые сердцем, ибо они от Бога узрят (Мф. 5, 8). Воистину чисты сердцем те, кто отвергает земное, ищет небесного и непрестанно молится и видит Господа Бога живого и истинного чистым сердцем и душой.

Гл. XVII: О смиренном рабе Божием

Блажен тот раб (Мф. 24, 46), который не больше гордится от блага, которое Господь речет и творит через него, чем если речет и творит через другого. Грешит человек, предпочитающий получить более от ближнего своего, чем воздать от себя Господу Богу.

Гл. XVIII: О сострадании ближнему

Блажен человек, который в немощности своей поддерживает ближнего своего в том, в чем сам бы хотел, чтобы тот его поддержал, окажись он в подобном несчастье (ср. Гал 6, 2; Мф. ?, 12). Блажен раб, отдающий все добро Господу Богу, потому что, если кто что-нибудь удержал себе, скрыл у себя серебро Господа Бога своего (Мф. 25, 18), то что он думал иметь, отнимется у него (Лк. 8, 18).

Гл. XIX: О смиренном рабе Божием

Блажен раб, не мнящий себя лучшим, когда возвышаем и возвеличиваем людьми, чем когда он беден, прост и презрен, потому что каков человек перед Богом, таков он и есть, и не больше. Горе тому монаху, кто другими вознесен высоко и по своей воле не хочет сойти. И блажен тот раб (Мф. 24, 26), который не по своей воле возносится высоко и всегда хочет быть под ногами других.

Гл. XX: Об истинном монахе и мнимом

Блажен тот монах, который не находит приятности и радости ни в чем, кроме священнейших речей и деяний Господа и ими наставляет людей любить Бога с весельем и радостью (ср. Пс. 50, 10). Увы тому монаху, кто забавляется речами праздными и пустыми и ими приводит людей к смеху.

Гл. XXI: О суетном и болтливом монахе

Блажен раб, который, когда говорит, не выставляет все свое напоказ корысти ради и не поспешен в разговоре (ср. Притч. 29, 20), но мудро провидит, что следует говорить и отвечать. Увы тому монаху, который блага. Явленные ему Господом, не скрывает в сердце своем (ср. Лк. 2, 19.51) и другим являет не в милосердии, но стремится явить людям излишние слова корысти ради. Сам он получает награду свою (ср. Мф.6, 2.16), и слушатели извлекают мало пользы.

Гл. XXII: Об исправлении

Блажен раб, который поучение, обвинение и обличение от другого принимает так же кротко, как от себя самого. Блажен раб, который, порицаемый, благосклонно успокоится, почтительно уступит, смиренно покается и охотно повинуется. Блажен раб, который не скор в самооправдании и смиренно принимает осуждение и порицание в грехе, когда он неповинен.

Гл. XXIII: О смирении

Блажен раб, который так же смиренно находится среди своих подчиненных, как если бы он был среди своих господ. Блажен раб, всегда пребывающий под розгой исправления. Верный и благоразумный раб (ср. Мф. 24, 45), кто во всех своих проступках не замедлит принести покаяние: внутренне - через раскаяние, и внешне - через исповедь и воздаяние.

Гл. XXIV: Об истинной любви

Блажен раб, который столько же любит брата своего, когда тот немощен и не может ему помочь, сколько когда тот здоров, чтобы помочь ему.

Гл. XXV: Снова о том же

Блажен раб, который столько же любит и боится брата своего, когда тот далеко от него, сколько когда тот вместе с ним, и не говорит ничего в его отсутствие, чего не мог бы почтительно сказать при нем.

Гл. XXVI: Пусть рабы Божии почитают клириков ь

Блажен раб, доверяющий клирикам, живущим праведно согласно установлением Римской Церкви. И горе тем, кто их презирает; хотя бы и были они грешниками, ведь никто не должен их судить, потому что один лишь Господь предназначил их Себе на суд. Ибо насколько велико их служение, которое приемлют от святейшего Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, ведь они принимают и только они другим подают, настолько больше имеют греха те, кто грешит против них, чем против всех других людей этого мира.

Гл. XXVII: О добродетели, избегающей порока

Где любовь и мудрость, там нет ни страха, ни невежества. Где терпение и смирение, там нет ни гнева, ни смущения. Где бедность с радостью, там ни алчности, ни скупости. Где покой и размышление, там ни смятения, ни тревоги. Где страх Господа у охраняющего свой дом (ср. Лк. 11, 21), там враг не сможет найти места для нападения. Где милосердие и любовь, там ни избыточности, ни черствости.

Гл. XXVIII: О том, что добро нужно таить, чтобы оно не пропало

Блажен раб, собирающий на небесах (ср. Мф. 6, 20) сокровища, которые являет ему Господь, и не желающий показывать их людям ради корысти, потому что Всевышний сам откроет дела его, кому захочет. Блажен раб, хранящий тайны Господа в сердце твоем (ср.Лк 2, 19.51).

ОБ ИСТИННОЙ И СОВЕРШЕННОЙ РАДОСТИ

Этот рассказ "Об истинной и совершенной радости" представляет собой повествование брата Леонарда, приводящего слова св.Франциска, продиктованные брату Льву. Исходя из того, что это повествование - пересказ от третьего лица, его прежде не включали в собрания сочинений святого. Но в результате глубокого сравнительного анализа Эссер пришел к выводу, что его можно рассматривать как подлинное произведение св. Франциска, допуская при этом возможное определенное редактирование текста братьями, что, собственно, не является противопоказанием для включения рассказа в собрание, ибо, как уже отмечалось выше, почти все сочинения св. Франциска редактировались его секретарями. Время написания этого рассказа неизвестно. Текст сохранился в составе Флорентийского кодекса XIV в.

Он (брат Леонард) там же повествует, как однажды блаженный Франциск возле Святой Марии призвал брата Льва и сказал: "Брат Лев, пиши". Тот ответил: "Я готов". "Пиши", - сказал, - "что есть истинная радость. Прибывает вестник и говорит, что все профессора из Парижа вступили в Орден, пиши, это не истинная радость. То же самое, если все прелаты из-за Альп, архиепископы и епископы; то же самое, если король французский и король английский, пиши, это не истинная радость. То же самое, если бы братья мои пошли к неверным и обратили бы их всех в веру; то же самое, что Бог даровал мне милость исцелять больных и совершать много чудес: говорю тебе, что во всем этом нет истинной радости. Но какова же истинная радость? Я возвращаюсь из Перуджи и глубокой ночью прихожу сюда, и зима слякотная и до того холодная, что на рубашке намерзают сосульки и бьют по голеням, и ранят так, что выступает кровь. И весь в грязи и во льду, замерзший, я подхожу к дверям, и, после того как я долго стучал и кричал, подходит брат и спрашивает: "Кто там?" Я отвечаю: "Брат Франциск". А он отвечает: "Иди прочь, уже поздний час; не войдешь". И когда я продолжаю настаивать, отвечает: "Иди прочь, ты простак и неграмотен, не подходишь нам; нас так много и мы такие важные персоны, что мы не нуждаемся в тебе". А я все стою под дверью и говорю: "Из любви к Богу приютите меня этой ночью". А он ответит: "Не буду. Поди в обитель к крестоносцам и там попроси". Говорю тебе, что если сохраню терпение и не разгневаюсь, вот в этом и есть истинная радость, и истинная добродетель и спасение души".

Перевод выполнен В.Л. Задворным.

Францисканская литература

Францисканская литература из-за своей любви к природе, своего культа человеческой природы Христа и своих требований конкретности вызывает то обновление искусства, которое поразило ученых и привлекло переменчивое мирское внимание к францисканству.

Новый менталитет святого Франциска и его новое видение жизни нигде не открываются столь явно, как в искусстве; более того, если францисканское благочестие трудно описать особым определением, которое какой-либо своей частью не напоминало бы другую форму христианской жизни, искусство выделяет его из общего потока и выражает его обновляющую оригинальность, потому что живой идеал Христа, пробужденный святым Франциском в сознании людей, и конкретная любовь находят свое самое сильное отражение в искусстве, которое рождается из великого идеала и живет им, будучи в то же время очень конкретным.

Жизнь-поэма святого Франциска напрямую породила в 13 веке огромное число рассказов, переходящих из монастырей на площади, а с площадей к домашним очагам. Эти рассказы в свитках брата Льва и первых соратников святого Франциска стали биографиями, где сохраняется аромат леса и пещер; они отразились в двух Легендах Фомы Челанского, где появляется литературная размеренность, а также риторическая приукрашенность, но не теряется, вместе с тем, первоначальная непосредственность; в Житии святого Бонавентуры, которое столь же приобретает в органичности и глубине, сколь проигрывает в простоте; в Actus Beati Francisci, которые представляют Гонфалоньера Христова среди рыцарей его круглого стола.

Святость Франциска напрямую вдохновляет литургических поэтов, которые пишут к его канонизации рифмованную Службу, - Фому Капуанского, кардинала святого Сабины, Раньеро Каппоччо из Витербо, кардинала святой Марии в Космедине, и более всего - фра Джулиано из Спиры, хорошего минорита, капельмейстера короля Франции, который написал историческую - антифонную - часть Службы тщательно и сжато, воздав своему отцу славу, которую часто повторяют потом, потому что она попадает в самую точку: vir catholicus et totus apostolicus, а также Franciscus evangelicus.

Музыка еще более возвышенна, чем литературная часть; Джулиано из Спиры отдалятся от григорианской модели и использует все мелодические мотивы, совместимые с литургией.

Для той же Службы Григорий IX, большой друг и защитник святого Франциска, написал спокойный торжественный гимн, омываемый потоком оплакивания, который и составляет его прелесть, и другое произведение, в котором представляется святой Франциск - легат и знаменосец Христа, борющийся с древним драконом, бросая три своих войска против легионов демонов.

Если и не напрямую на святого Франциска, то совершенно точно на Житие Первое опирается ученая Стихотворная Легенда, которую написал гекзаметром Генрих д’Авранчес около 1232-1234 годов; она слишком классически изображает Беднячка, который борется с Эриниями (пороками) с помощью добродетели, сравнивая его с Цезарем и Александром Македонским.

Но не только жизнь Франциска, а все его благочестие, то есть его способ любить, - это источник духовного и художественного обновления. Развивая символический образ Госпожи Бедности, один из братьев, возможно, Иоанн Пармский, пишет Commercium dominae Paupertatis cum divo Francisco, который, может быть, вдохновил Данте и Джотто. Следуя за святым Франциском в Вифлеем, святой Бонавентура восстанавливает в своем воображении то, что святой восстановил фактически в Греччо, и пишет De quinque festivitatibus pueri Jesu, в которых проникает в подробности зачатия и раннего детства Искупителя с отеческой интуицией, представляет их вдохновенно, как художник, соотносит с внутренней жизнью глубоко, как духовный учитель; следуя за святым Франциском на Голгофу, он восстанавливает то, что святой пережил на Верне, и пишет Lignum vitae и Vitis mystica, - пластическое, впечатляющее описание Страстей Христовых, оправленное в аллегорию, одновременно древнюю и новую, которая не уменьшает его красоту, потому что она легка, как филигрань; это аллегория креста, древа спасения и инструмента мучения, аллегория виноградной лозы, привитой, подвязанной, обрезанной, с ее усиками, побегами, цветами, гроздьями, которые будут выжаты ради вина цвета крови; древние аллегории, приобретающие символизм двенадцати веков христианства, но выраженные просто и натуралистично во францисканском натурализме, чистом и умеренном. Древо жизни с его двенадцатью плодами будет эмблемой святого Бонавентуры, объектом размышления для Убертино Казальского и других, сюжетом фресок в трапезных и внутренних двориках монастырей, стимулом к размышлению и любви для тысяч душ. Святой Бонавентура вновь вернется к изображению Страстей Христовых с поэтическим духом и формой в тридцати девяти семистрочных строфах Laudismus de Sancta Cruce, жалобе продолжительной, непрерывной боли; в тридцати двух строфах Meditatio de Passione Jesu Christi, в семи словах об Иисусе на Кресте. Его поэзия - это созерцание Распятого в конкретной явности пробитой головы, рваных ран, струящейся крови, это трепетное соучастие в божественном мученичестве.

Corpus ange, corde plange,

Mentem frange, manu tange

Christi mortis saevitias.

Это разговор с самим собой у подножия Креста, чтобы почувствовать боль:

Plange fidelis anima

Amica crucis intima.

Короткая поэма «Филомена» (которую два сборника приписывают Иоанну Пеккаму, но которая выражает концепцию святого Бонавентуры о восхождении Бога согласно Itinerarium, его способ рассматривать жизнь Христа и мистический смысл смерти) берет начало - в том, что касается структуры, - от древних Orologi della Passione, но в совершенно другом выражении. В ней рассказывается легенда, что соловей, когда он чувствует приближение смерти, поднимается на верхушку дерева на заре солнца и поет. Чем выше поднимается солнце над горизонтом, тем громче его песня, и все его тело вибрирует, как струна, пока, на исполнении самой высшей ноты, уже при свете солнца, не рвутся его вены, не лопается его горло, и соловей умирает от любви. Францисканский поэт улавливает красоту легенды о страсти, но, будучи мистиком, одушевляет ее в символе. Соловей - это вестник души Возлюбленного, потому что душа тоже воспевает разворачивающуюся жизнь Христа от детства до распятия и испытывает с Ним смертные муки. Неподражаемо нежны часы воспевания Младенца Иисуса. Семейная литература не создала более трогательных стихов, чем те, в которых суровый «Доктор Меньших братьев», будущий кардинал, стремится целовать ножки, готовить ванночку, стирать пеленки бедного божественного Младенца. Песнь достигает наивысшего восторга в последний час: крайний предел любви - смерть. Даже если «Филомена» принадлежала бы Иоанну Пеккаму, такая идея явно принадлежит святому Бонавентуре. И если Corona B.Mariae Virginis написана не им, она достойна его, мечтающего об актуальной и вечной поэтичности Angelus.

Ave, regina coelorum

Ave, Domina Angelorum.

Францисканство и новая поэзия

У святого Франциска были, возможно, свои трагические часы: неуверенность в прощении, мучение искушений, бессонные ночи в заброшенных церквах, борьба с бесом на краю обрыва. Это и апокалиптические страхи, пересекавшие позднее Средневековье и обновленные к концу 12 века еретическими течениями, а также насилие тринадцатого века, который был, в самом деле, веком Эвзелина, «сына дьявола», и кровавых распрей «между теми, кого запирают стена и могила», что чувствовали и воплощали все, в том числе поэты-францисканцы, так что до открытия Кодекса Караманико, которое совершил отец Ингуаньес в сентябре 1931 года, никто не сомневался, что мрачное однорифменное Dies irae написано Фомой Челанским, как авторитетно утверждал Эрмини.

Несколько апокалиптических нот звучит в стихах Якопоне да Тоди, поэта, очень сильного в противопоставлении ужасного и блаженного, правдоподобного и идеального. Диалоги между душой и телом, живым и мертвым, бичевание плоти вплоть до мольбы о болезни, отрицание человеческой природы вплоть до желания слабоумия, резкие сатиры, поражающие жестоким правдоподобием, все гротескное и мрачное, что накопило Средневековье, и вместе с тем внимательнейший анализ любви и ее мук, интимные и возвышенные сцены материнства, в которых, кажется, тает душа, райские танцы, лазурные «хоры радости» над адской бездной, - все это воспевает поэзия Якопоне да Тоди, следуя его сверхъестественной концепции жизни (настолько сверхъестественной, что некоторым читателям она может показаться более впечатляющей (говоря о религиозной стороне), чем поэзия самого Данте). Он не достигает того высочайшего примирения божественного и человеческого, которое является великим даром святого Франциска; он борется, сообщает свое страдание всему, что изображает; для него Пресвятая Мария, божественная молчальница Евангелия, которая «недвижимая» видит «Сына умирающим на Кресте», становится бедной мамой, которая корчится от боли; но насколько он францисканец в этом конкретном изображении страдания! И не только страдания, но и любого человеческого чувства. Якопоне - это поэт, написавший «Райскую женщину» и «Stabat Mater», которые вновь с трепетом напоминают трагедию Голгофы рассеянным христианам, но это также и поэт славного материнства Марии, поэт, более страстный, чем все другие:

«Мы видим Ребенка,

Который шевелит ножками в сене,

И голые ручки

Протягивает к ее лону,

А она укрывает Его

Так хорошо, как только может,

Вкладывая свою грудь

Ему в ротик».

Такой образ, который у Якопоне становится художественной фантазией, был, однако, обычной формой мысленной молитвы у францисканцев; он сделал из него рифмованное стихотворение, а другие (например, святой Бонавентура в его «Пяти праздниках Младенца Иисуса») сделали из него созерцательные трактаты, как знаменитый Meditationes vitae Christi, где строки Евангелия открывают свою внутреннюю реальность; пейзаж становится народным, персонажи двигаются, рассказы становятся действием, и страницы о Страстях под францисканским плачем становятся красными, будто сухие губки, пропитанные запекшейся кровью, которые, если их омыть горячими слезами, снова источают кровь.

Между тем, начиная от Песни брата Солнца, минориты, в непосредственном контакте с народом продолжают изменять латинское стихотворное построение в народное прославление, которое по языку и мелодии лучше отвечает новой духовности. Священная песнь часто берет ноты любовной; прославление становится сестрой баллады, но это изменение не всегда профанация, более того, оно происходит параллельно с другой, более глубокой, трансформацией, которая происходит в концепции женщины и любви, что порождает такой важнейший литературный факт, как «новый сладостный стиль». От канцоны Гвинизелли «Al cor gentil ripara sempre amore» до последнего сонета «Новой жизни» Данте, «Oltre la spera che piu’ tarda gira», «новый сладостный стиль» в своей рациональной и мистической основе зиждется на святом Бонавентуре, за исключением Гвидо Кавальканти, который отклоняется к Avampace. Творение-ступенька к Творцу, красота-выражение вечного Блага, ангельская женщина, которая уже влечет не к погибели, а к спасению, постепенное возвышение любви чувственной до любви мысленной, а потом - до любви духовнейшей и сверхъестественной, которое Данте явно намечает в «Новой жизни», этом объединении экстатического идеала с его женщиной в Боге, к Которому он приходит через отречение и смерть, - все это Itinerarium, пережитый уже не молчаливым послушником на церковном дворике, а гордым и вещим поэтом в смятении юных лет, в центре графской Флоренции, богатой и могущественной.

Первая великая поэзия о любви человеческой и вместе с тем христианской, утвердившаяся в мире после Евангелия, - итальянская и францисканская. Итальянцы никогда не смогут в должной мере отблагодарить своего Беднячка. Более того, из лирического прославления развиваются повествовательная и диалогическая Славы, которые дают начало священной драме и позже - священному представлению. Четверо ассизских гимнописцев, долгое время неизвестных ученым и открытых в 1933 году Арнальдо Фортини, подтверждают полностью францисканское происхождение драматического прославления, а следовательно, и средневекового итальянского театра.

Среди поэтических произведений обязательно стоит упомянуть наивную и нескладную De Jerusalem coeleste et Babilonia infernale брата Джакомо Веронского, над которой, возможно, улыбался и размышлял Данте; не производит плохого впечатления и «Хроника» брата Салимбене Пармского, которая на обновленном латинском отражает людей и предметы тринадцатого века, без плана и пропорции, но в соответствии с динамичным изменением жизни. Понтифики, кардиналы, братья, императоры, рыцари, еретики и святые, незначительные ежедневные происшествия и громкие события, сплетни и важные факты представлены с живой теплотой рассказчика, который видел и получал удовольствие от видения и действия, а сейчас получает удовольствие, рассказывая об этом; человека здорового и довольного жизнью, даже когда дела идут отчаянно плохо. Эта жизнерадостность и почти любопытство к жизни, которые побеждают иоахимистское воспитание автора, это погружение в поток истории с добротой, которую не пугают глупость и недостатки людей, это разностороннее и горячее видение реальности откровенно францисканские и предлагают историографии чрезвычайно интересную и привлекательную работу.

Францисканство и искусство

Новая духовность влияет не только на литературу, но и на все другие искусства. Римская церковь становится изящной, принимает форму креста или буквы «тау» и от вдохновения брата Илии становится несравненной тройной базиликой Ассизи, которая на старом холме Инферно прославляет - поэма в камне! - жизнь святого Франциска, а под влиянием Арнольфо она становится во Флоренции чистейшим святым крестом. Апокалиптические символы, неуклюжие животные, чудовища, черти, которые «украшали» храм, уступают место простому рисунку, который, особенно после нарбонских постановлений, стремится к бедности и подготавливает гладкую стену для фресковой росписи. В самом деле, фреска бедна по сравнению с мраморными барельефами и сияющими мозаиками, но в бедности расцветает ее красота; и вот уже нет строгих византийских Мадонн на золотом фоне, нет древовидных тронов святых, а есть триумф Христа-Судьи с распахнутыми глазами, с огромными руками и ногами. Как в песне странников Божьих, в молитвах миноритов, в рассказах францисканских легенд, в чтении meditationes, во всех других искусствах ад отдаляется, рай приближается и очеловечивается, Распятый стоит выше Судьи и Триумфатора в новом выражении прощения, Аннунциата опускается на колени, пораженная таинством Воплощения, божественная Мать спускается с украшенного драгоценными камнями трона, склоняется над улыбающимся Младенцем или сидит «в смирении» на соломенном матрасе, кормя молоком «Дитя», Которое не хочет «похлебки», и святые и любимые «великие любящие» францисканцев (святой Иоанн Евангелист, святой Иоанн Креститель, святая Мария Магдалина, святой Петр, святой Павел) приходят разговаривать с Девой. Еще несколько лет, - и «хоры радости» великих любящих, описанные Якопоне, оживят стены и престолы. Гармония мыслей и тайна чувств проходят между небом и землей, после того, как Глашатай Великого Царя назвал смерть сестрой. Искусство открывает это чудо всем, даже неграмотным.

Золотой век

К концу двенадцатого века францисканство уже утвердилось как столь полная, цельная и сознательная духовная сила, что оно могло действовать во всех социальных слоях и во всех направлениях, на площадях и в университетах, в скитах и при дворах, среди европейских собраний и азиатских орд. Такова его сила - в любви, конкретной, деятельной, которая сообщает мысли волюнтаристское и мистическое стремление, имеющее важнейшие последствия для деятельности, для искусства, одним словом, для цивилизации.

Францисканская деятельность, которая реализуется в апостольстве Евангелия и молитвы, из-за своего характера конкретности и любви почти сразу вызывает два эффекта: один универсальный, а другой - частный. Универсальный - это распространение более «сыновней», интимной и доверительной религиозности, которая ослабляет распри плоти и духа и почти примиряет божественное и человеческое; частный - это импульс развития индивидуальности у отдельных личностей и народов. Именно францисканство, предписывающее уже от своего создателя молитву благодарности, прославления и самое глубокое презрение к себе, именно францисканство, сделавшееся с помощью Скота учителем энергии, зажигает в человеке 13 века ту силу, которая делает человека человеком, - волю. С волей она выделяет призвание и формирует характеры. Это явно отражается в великих личностях Ордена, которые, имея один и тот же дух и один и ту же цель, сохраняют характерные черты своего «я» и своего народа. Пылкость и индивидуальность святого Бонавентуры, которые уравновешиваются в мудрости правления, преимущественно итальянские, так же как волюнтаристское направление Скота и научно-практическая тенденция Бэкона - в общем англосаксонские характеристики; а глубокие прозрения Раймунда Луллия, следующие за делами, отличают, как правило, испанцев. У народов францисканство тоже благоприятствует развитию областных и национальных (если они есть) черт, говоря на их языке, исполняя их мелодии, упорядочивая и освящая их труд, изучая их обычаи, обращаясь к их идеалам и привязанностям, чтобы направить их к Богу. Песнь брата Солнца является истоком итальянского языка, так же как Сantics d’amor entre l’Amic y l’Amat Луллия - истоком каталанского. Веревочный пояс францисканства связывает две кажущиеся противоположными характеристики: гражданин своей страны и католик. Это другое важное для истории дело примирения, которое совершило францисканство; оно означает разделение народов внутри римского единства, то есть в царстве Христа. От спиритуалов, непобедимых в бедности, до великих мыслителей, от проповедников, которые тянут за собой массы, до миссионеров, которые пересекают континенты, двенадцатый век для францисканства - век гигантов, который формирует для Ордена надежнейшее основание и выражает его дух в жизни Церкви, в литургии, в миру.

Все, что прославит Возрождение: культ красоты, изучение природы, силу воли, великодушие характеров, радость жизни, - в двенадцатом веке принадлежит францисканству, и пока оно остается францисканским, оно христианское, католическое, святое. Позже этот факел, пройдя через невежественные руки, изменит свет и сменит название. Но зародыши современной жизни и нашей волюнтаристской цивилизации - уже во францисканстве двенадцатого века; более того, они - в том маленьком итальянском святом, который как никто в мире углубился в чувство своей ничтожности перед величием и всемогуществом Бога, ставшего Человеком.

Францисканское благочестие и искусство

Но тот, кто хочет знать, как действовал францисканский дух вне церковного двора и монастыря, в общественной жизни четырнадцатого века, должен подумать о Данте и Джотто, о Варфоломее и Бальдо.

Джотто рассказал о жизни святого Франциска, может быть, без религиозной целостности, и слишком правдоподобно, но его способ представлять Франциска в конкретности места и времени - это, с одной стороны, следствие нового способа видеть реальность, который распространяло францисканство, а с другой - причина большего обращения к Беднячку и его жизни. Джотто представил святого Франциска человеком своего времени, и люди почувствовали, как он прост и близок к ним, и могли идти к нему со своими мечтами и горестями, смиренному и великому, каким он был на самом деле, несмотря на это его духовное величие. Под влиянием францисканства искусство в лице Джотто возвращалось к изучению жизни и вместе с тем приближало святость к жизни, показывая ее очевидные, достижимые, привлекательные примеры.

Что касается Данте, конечно, нельзя утверждать, что у неизящного изгнанника был ангельский характер, но ангельским был молодой поэт «Новой жизни», и он вернулся к францисканству после длительного заблуждения и страданий, как поэт Рая, особенно в концепции царственного торжества Христа и в высшем видении божественности, к которой, как научил его святой Бонавентура, нельзя подняться в теологии, но только в мистике. По своему идейному построению «Божественная комедия» ориентируется на Фому Аквинского, но райские песни о любви и горении - францисканские. Данте - францисканец не столько в работе и характере, сколько в концепции жизни.

Как святой Франциск, он примирял соперников, разрешая в своих мирских занятиях противоречие между временем и вечностью, между человеческим и божественным. На вечный вопрос: «Нужно ли дорожить преходящей, случайной реальностью?» Данте по-францискански отвечает «да», понимая чисто человеческую добродетель справедливости как необходимую для земного счастья и (когда она выходит за пределы человеческого от действия Благодати) для счастья небесного; и «да» он отвечает, рассматривая античную цивилизацию как подготовку к приходу христианства, а великих людей классической античности как великих духов, хотя и исключенных из вечного блаженства, но достойных уважения, потому что они в своей человечности видели знаки Создателя особенно ясно. На вопрос: «Есть ли способ примирить аскезу, которая является логическим следствием трансценденции, с активным действием, которое может быть предпосылкой имманентности?» Данте по-францискански отвечает «Да, есть», и этот способ - отказ от наслаждения и обладания благами, оставаясь вместе с тем в деятельности и в борьбе. В этом заключен смысл «Новых рифм», из которого следует любовь, выстраивающая по порядку небеса; это - главное значение «Божественной комедии». Отказаться от всего для Данте, как и для святого Франциска, не означает прекратить любить и прекратить страдать, но научиться владеть самим собой сверх страдания, собрав все силы. И, поскольку искренний отказ несет не только владение собой, но и идеальное обладание любимой вещью, Беатриче начинает становиться дантовским творением, когда мужчина отказывается от девушки Портинари; Флоренция принадлежала Данте, так как ожила в «Божественной комедии», когда поэт отказался вернуться в этот город, когда, после последних напрасных попыток возвращения на родину, он укрепил сердце в смирении, не позволяя надежде волновать себя, и нашел свое главное убежище и приют не столько у любезного великого ломбардца, сколько в себе самом, полностью обратившись к истине, справедливости, вечной родине. Это философское понимание жизни, которое нашло выражение в искусстве нашего великого поэта, проистекает прежде всего из Евангелия, но также и из Песни брата Солнца (Данте прочувствовал ее, когда, будучи юношей-терциарием, посещал миноритов в церкви Святого Креста); а потом, опираясь на этот прославляющий гимн и Itinerarium святого Бонавентуры, Данте углубил учение восхождения к Богу, отказавшись от всего, но ничего не презирая, когда на закате жизни он успокаивал свою усталость изгнанника во францисканской церкви Равенны, где идеал бедности смягчал ему горечь чужого хлеба, а мистика получившего стигматы вела его через учение Бонавентуры от чувственной реальности к реальности интеллектуальной, к сверхчувственному, по ступеням очищения, озарения, единения, до «Любви, что движет Солнце и светила». Тот факт, что Данте считал святого Франциска самым близким к божественному образцу, Иисусу Христу, подтверждается тем, что в своем Раю он ставит его выше докторов и основателей других религиозных орденов, которые по времени предшествовали ему, - таких, как святой Августин и святой Бенедикт, выше него он ставит только Иоанна Крестителя, которого Иисус определяет как «большего из рожденных женами». В иерархии дантовского Рая Беднячок, удостоившийся носить на своем теле язвы Иисуса Христа, - первый среди святых после Предтечи.

Петрарка не достиг или достигал лишь ненадолго завоеваний Данте; он не описывал определенно свои чувства в той высшей безмятежности эмпиреев; в своей жизни, разрывающейся между земными благами, от которых он не мог отказаться, и идеалом, которого он не мог достичь, он был менее францисканцем, чем Данте. Но он приближается к Франциску по другому пути. Характер поэта, неспособного принять сухую философию того времени, прибегает к святому Августину; по его откровенно августинской позиции, идущей вразрез с главенствующей тогда мыслью, по его любви к природе и красоте, которую, однако, не удовлетворяла ни красота, ни природа, и прежде всего по таинству Искупления, постоянно присутствующему в его душе и придающему чувство царского достоинства Христа в сознании и в истории, он относился к францисканской линии, и прославил святого Франциска в двух главах своей книги «De vita solitaria»; может быть, поэтому Беноццо Гоццоли изобразил его рядом с Данте и Джотто среди двадцати выдающихся личностей, окаймляющих историю святого Франциска, рассказанную на фресках в абсиде церкви святого Франциска в Монтефалько.

Францисканская духовность и гуманизм

Как во всех поворотах истории, в этом, который называется гуманизм, францисканская духовность следует одной решительной линии, исходящей от начальной позиции.

Гуманисты вновь берут платоновскую традицию и стремятся к волюнтаризму, восхищаясь человеческим достоинством; поэтому с одним из своих пионеров, Колуччо Салютати, призывают авторитет францисканских мыслителей для утверждения примата воли, и на него опираются, защищая классические исследования от моралистов, которые боятся и осуждают их. Францисканские теории о любви, о воле, о красоте отвечают, следовательно, гуманистическим тенденциям более исчерпывающе, чем другие течения схоластики, но не поэтому францисканцы одобряют гуманизм. Они смотрят на него с той симпатией, которая есть их способ принимать реальность, но отвергают в нем влюбленность в язычество, вплоть до того, что вовлекаются, как это произошло с Антонием из Ро, в ожесточенную полемику с Панормита, Валла, Браччолини.

Верные святому Франциску, который в разгар Средневековья по-христиански переоценивает природу и жизнь, францисканцы пятнадцатого века используют здоровую энергию древних текстов и изучают их с необычным подходом, ища в них отражение божественной мудрости. Иоанн из Серравалле, меньший брат и верховный епископ Фермо, который во время Совета в городе Констанца, то есть за четыре года, завершает титанический труд по переводу на латинский язык и комментированию «Божественной комедии»; Альберт Сартеанский, который оставляет школу Гварино ради обсервации; святой Бернардино Сиенский, слушатель Гварино, друг Барбаро, Веджо, Манетти; святой Иоанн Капестранский, великий двигатель знания внутри и за пределами Ордена, намечают для учеников и ученых магистраль культуры, когда рекомендуют не отделять святые писания от светских, языческих классиков от классиков христианских, науку от милосердия. Umanitas, которая, отражаясь в классиках, приобретает самосознание, не пугает францисканцев. Они знают, что пришедшее от Бога должно вернуться к Богу средствами, которые открывает мысль и объясняет история, но знают также, что перед новой деятельной и эстетической концепцией жизни нужно более чем когда-либо пробуждать мысль о вечности и sensus Christi.

В то время как торговцы и кондотьеры выстраивают новое общество, гуманисты начинают возрождение богов и веры в науку, а художники возвышают культ красоты; прежде чем печать, которая была в то время еще в колыбели, отнимет у живого слова его главенство, францисканцы-проповедники покаяния вновь пробуждают необходимость морали. Я говорю «проповедники», потому что в пятнадцатом веке францисканская мысль находит свое самое богатое и деятельное выражение в красноречии. В этом веке нет ни великих философов, ни великих писателей в узком смысле этого слова, но есть ораторы, которые - воплощая в жизнь то, чему они учат, - распространяют францисканскую концепцию жизни в народных массах, и искусство подтверждает результаты их труда. Первым по времени и по значимости был святой Бернардино Сиенский.

Францисканское искусство в 15-м веке

Искусство, пробужденное францисканской духовностью в тринадцатом веке, порождает в пятнадцатом веке работы, несравненные по размерам, ясности линий и тонов, так же, как обсервация вносит в контрасты века высокое примиряющее слово. Нет недостатка в столкновениях с возрождающимся язычеством; но если некоторые гуманисты осыпают братьев бранью, если после проповедей горят на площадях костры суетности, то с другой стороны святой Бернардино Сиенский советует изучать Цицерона наряду со святым Джироламо и, беря идею святого Бонавентуры, любит красоту и ищет ее в бедности; поэтому монастыри обсервации возникают в самых живописных местах, и их линии просты, но изысканны; поэтому, вдохновленные францисканскими легендами, для францисканских церквей и монастырей работают Алюнно и Гоццоли, Гирландайо и Лука делла Роббья, Донателло и Бенедикт Майано, Леон Баттиста Альберти и Августин Дуччо; Meditationes vitae Christi, приписываемые святому Бонавентуре, продолжают предлагать драматичные и трогательные мотивы поэтам гимнов и священных представлений; эпизоды из «Цветочков» оживают в произведениях Антонии Пульчи, золовки поэта Морганте.

Святой Бернардино Сиенский еще не умер, а искусство уже занималось им. Его фигура аскета, хрупкая, с голубыми глазами под очень высоким лбом, точеным подбородком под впалым ртом привлекала художников; его человечность заставляла любить его и представлять проповедующим на площади, среди толпы мужчин и женщин, или с табличкой с именем Иисуса у подножия креста, или рядом с Девой на троне, или в священной беседе со святыми, которых он любил и больше всего цитировал, или торжествующим среди летящих ангелов, одетых и ведущих себя с эллинской элегантностью. Искусство почувствовало и воплотило в нем дух обсервации и всего блага, которое обсервация совершила в то время, порождая молитвой, бедностью, животворным словом чудесные дела социальной помощи, сталкиваясь и занимаясь самыми мучительными вопросами того века: объединение с восточной Церковью, обращение и наказание язычников, борьба против турок и евреев, реформа обычаев и законов.

Но, может быть, самый великий дар, который сделала обсервация в пятнадцатом веке, была христианская линия любви и простоты среди господствующего индивидуализма и подражающего язычеству эстетизма гуманизма. Только францисканская церковь под своим бедным сводом с нагими стропилами и аркадами, могла принять фантазию влюбленного в красоту классика, каким был Леон Баттиста Альберти, мечту завоевателя пятнадцатого века о любви и славе, ставшую памятником искусства.

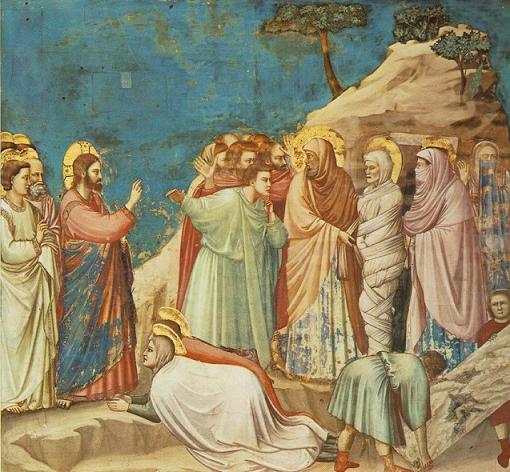

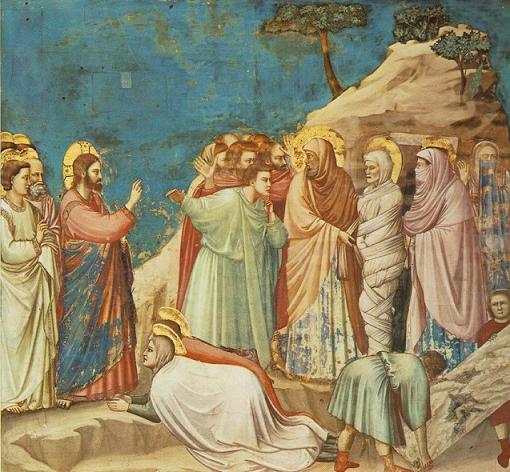

Джотто и францисканство

Часть 1. О реформаторстве Джотто в искусстве

Часть 2. Жизненный путь Джотто

Часть 3. «Францисканские» росписи Джотто

Часть 4. Изображение Джотто событий из жизни Марии и Христа в Капелле дель Арена

Часть 5. Художественные «открытия» Джотто

Список используемой литературы

Часть 1. О реформаторстве Джотто в искусстве

Джотто, сохраняя традиции готического искусства, впервые в истории итальянской живописи вынес точку зрения за пределы картины, создав, таким образом, независимое от зрителя живописное пространство, чем немало удивил своих современников. П. Флоренский назвал «джоттизм» своеобразной ересью, «францисканством» в искусстве на фоне символизма традиционной религиозной живописи. «Джотто смотрит в иную сторону… Его веселый и счастливый гений был склонен к по-возрожденчески неглубокому взгляду на жизнь». Он не был мистиком и в отличие от (по некоторым сведениям его друга) Данте, «дышал иным воздухом». Джотто испытал самый первый, предутренний ветерок натурализма и сделался его провозвестником» .

Несмотря на то, что исследования последних лет все больше раскрывают подробности жизни и творчества художника, с его именем и поныне связан миф о рождении современного искусства. Искусство Джотто - источник живой воды . В применении к искусству эпохи Джотто выражение «современное» имеет значение «индивидуальное» и «рациональное»; оно означает, что этот человек почти совершенно независимо от других, один, перестроил отношения между художником и обществом, между взглядами общества и художественными произведениями. Поэтому значение Джотто несравненно больше, чем тот факт, что он был художником. Он единственный, кого в изобразительном искусстве Проторенессанса можно поставить рядом с Данте, его современником. Новое ощущение человеческого достоинства выразилось во фресках Джотто едва ли не с такой же силой, как в «Божественной комедии» .

Как известно, уже в предшествующем Джотто поколении нередки были случаи, когда художники покидали ремесленные цехи, членами которых они являлись, и приобретали иное сословное положение в качестве организаторов и хозяев художественных мастерских, обеспечивая себе, таким образом, необычную для тех времен независимость. Однако Джотто своею деятельностью значительно поднял авторитет всех, занимавшихся изобразительным искусством, но игравших раньше в обществе третьестепенную роль ремесленников, благодаря чему ослабла консервативная скованность искусства, характерная для того времени.

После Джотто художником мог считаться лишь тот, кто превращал свои произведения в выражение своего художественного представления о мире, а не подражал стилю предшественников, не следовал традиционным канонам. Джотто становится самостоятельным и свободным истолкователем исполняемых им сюжетов, прежде всего религиозного толка, испытывая их ценность на пробном камне действительности, интерпретируя их в соответствии с объективным миром. То, что выдерживало его критическую оценку, Джотто развивал и воплощал в осязаемую реальность при помощи своего стиля, основанного на изучении природы. С Джотто прекращается двойственность, которая до него господствовала в христианском искусстве. Нет больше отдельного ирреального мира искусства, основанного на вере в божество и откровения, как и противостоящей ему обыденной действительности, рассматриваемой как временное местопребывание человека на земле, в долине испытаний, скорби и слез. Для Джотто формой проявления Бога и веры является сама действительность.

Крупнейший биограф художников Ренессанса, Вазари, считает Джотто но происхождению крестьянином, который в детстве был пастушонком. Вазари несомненно имел в своем распоряжении данные о жизни великого художника, но все же создал миф о Джотто-крестьянине потому, что лишь таким образом он мог объяснить неоспоримую силу, которую как раньше, так и теперь излучают его произведения. Однако, когда историки искусства в прошлом столетии обратили свое внимание на Джотто, то первые же исследования показали несостоятельность соображений Вазари и творчеству Джотто пришлось искать новое объяснение.

Тогда на основании работ немецкого искусствоведа Тоде сложился францисканский вариант мифа о Джотто . Согласно Тоде, искусство Джотто тесно связано с философией Франциска Ассизского, с его взглядами на природу и теорией внутреннего созерцания, то есть душевного состояния, создающего непосредственный контакт между отдельной личностью и богом, между человеком и природой. Несомненно, что предположение Тоде ближе к истине, чем мнение Вазари. Но и его нельзя считать ни исчерпывающим, ни совершенно правильным. Многие из современных искусствоведов в противоположность Тоде не видят в поэзии св. Франциска мотивов, созвучных нашей эпохе, а в известном «Гимне солнцу» великого «апостола нищеты» усматривают лишь модернизацию традиционной религиозной поэзии, навеянную лирикой трубадуров Южной Франции. Исследования доказали также, что, в противоположность своему великому современнику Данте, Джотто не был последователем Франциска Ассизского, хотя, как известно, им и было создано несколько циклов фресок из жизни «поверелло» (бедняка). Было найдено стихотворение Джотто, в котором он высказывается против бедности. Это стихотворение, еще средневековое по интонации, выражает более позднее мировоззрение с его сомнениями и иронией.

Творчеству Джотто вновь стали искать объяснение и тогда возникла теория готического влияния, согласно которой Джотто - величайший художник готики, изображающий в своих фресках тот синтез и те этические проблемы, в первую очередь борьбу за душу - «психомахию», которые являются главными темами готического изобразительного искусства. Несомненно, что можно привести аргументы в пользу и этой гипотезы. Но, подобно предыдущей гипотезе, она все же оказалась неубедительной. Готические соборы с их, по существу, абстрактной структурой строились с целью воплотить на земле трансцендентальное бытие ; выразить идею Бога таким образом, чтобы в этом великом синтезе оставалось место и для реальности и до некоторой степени даже для личности. Но изобразительные элементы - статуи и барельефы - в готических ансамблях не живут самостоятельной жизнью, удлиненные, стремящиеся вверх фигуры лишь заполняют движением геометрическую структуру и одушевляют ее; повествовательные барельефы схематичны и носят характер летописи, а не индивидуальной драмы. Что же касается оконных витражей, то, несмотря на всю их красоту, в мире абстракции, царящем в готических соборах, они играют преимущественно декоративную роль.

В этой теории рациональным оказалось только предположение, что с готикой Джотто познакомился «из вторых рук», через своих предшественников Никколо и, главным образом, Джованни Пизано, которые использовали в своих скульптурах достижения французского готического искусства и развивали их в итальянской интерпретации. Но даже в тех композициях, где страстная взволнованность или нагроможденность явственно напоминают готику, эта итальянская интерпретация по сути носит характер классицизма. Таким образом еще раз появилась необходимость создать новую теорию, объясняющую творчество Джотто.

Несомненно, что упомянутые выше влияния коснулись его, но решающую роль в его творчестве сыграла римская живопись и, прежде всего, Каваллини, многие произведения которого по стилю и по манере изображения человека стоят весьма близко к живописи Джотто. Для обоснования этой теории естественно предположить, что в юные годы Джотто провел некоторое время в Риме. Однако, если это справедливо, то ставится под сомнение его авторство в исполнении ассизских фресок или же эта, главнейшая работа мастера, должна быть отнесена к более позднему периоду.

Вследствие этой гипотезы число ранее предполагавшихся подлинников резко сократилось. Искусствоведы до сих пор расходятся во мнениях - принадлежат ли росписи церкви в Ассизи, посвященные житию Франциска Ассизского, самому Джотто или художникам его круга? Во всяком случае, эти росписи близки Джотто по стилю и духу, но уступают в художественном совершенстве его бесспорным произведениям: фрескам в падуанской Капелле дель Арена и в церкви Сайта Кроче во Флоренции. Первые представляют цикл евангельских сказаний о жизни Христа, вторые также посвящены Франциску.

Поэтому вскоре явилась необходимость предположить, что в Риме побывал не Джотто, а его учитель Чимабуэ. Чимабуэ, якобы, познакомил Джотто с достижениями римского классицизма, причем ученик оказался настолько восприимчивым, что в Ассизи (куда, как предполагают, он перебрался) в ходе своих работ он освоил стиль римских мастеров и, даже, развил его дальше. Вообще исследователи считают эту теорию наиболее правдоподобной, но так как конкретные факты жизни Джотто этого периода нам неизвестны, принимают ее лишь с оговоркой, состоящей в том, что если эта теория и дает удовлетворительное объяснение развитию Джотто как художника, она не освещает конечное «почему», то есть причину всеобщей в Италии оппозиции к византизму и изменения стиля и поворота к классицизму и реалистической трактовке сюжетов у мастеров папской резиденции, консервативного Рима и еще недавно незначительного в отношении искусства городка Флоренции.

Этот вопрос, принадлежащий к числу основных проблем истории искусства, был разрешен искусствоведом венгерского происхождения Фридьешем Анталом . Исходя из его трудов и использовав данные, полученные в результате недавней реставрации фресок Джотто, итальянские исследователи Гнуди и Баттисти развили значительно дальше положения Антала . И этот новый миф о Джотто, до тех пор пока не выплывут опровергающие его архивные или иные данные, еще долгое время останется неизменным.

Часть 2. Жизненный путь Джотто

Джотто родился в 1266 году, по всей вероятности, в деревушке Солле ди Веспиньяно, расположенной в долине речки Мугелло, в нескольких километрах от Флоренции. Отец художника, Бондоне, быть может, действительно происходящий из крестьян, еще до рождения сына обосновался во Флоренции.

Вероятно он занимался торговлей и поэтому принадлежал к зажиточным людям своего города. Это подтверждается и тем обстоятельством (хотя и не доказанным, но вообще принятым как факт), что сын Бондоне воспитывался в одном из наиболее солидных заведений Флоренции - школе доминиканского монастыря Мария Новелла.

Население Флоренции находилось тогда под сильным влиянием францисканского движения и другого монашеского ордена - доминиканского. В школу доминиканцев посылали своих детей и те горожане, которые по склонности или в интересах своего дела были членами третьего (светского) ордена св. Франциска. Флоренции, которая первая в истории Европы стала развивать ремесла и торговлю, развивать банковское дело, для облегчения торговли с другими странами была необходима наука, которую ее дети получали в школе доминиканцев, стоявшей в то время на исключительно высоком уровне.

Доминиканцы были теми посредниками, которые распространяли науку, достигшую в других городах Европы и Италии, в Париже, Кельне, Болонье, университетского уровня. Ко всему этому присоединялось еще открытие забытой античной культуры. Взамен хаотического и неорганизованного правового порядка средних веков флорентийским купцам была нужна повсеместно применимая, хорошо разработанная правовая система, которая и была найдена в римском праве. Исследования, касающиеся римского права, естественно, привели к изысканиям и в других областях античной культуры, которые облегчало повсеместное употребление латинского языка, на котором велись как научные исследования, так и преподавание.

Флоренция в период юности Джотто была средневековым городом-коммуной и оставалась им еще долгое время после этого. Уже тогда в ней появляются первые ласточки Ренессанса - люди, занимающиеся исследованием и переоценкой античных ценностей. В литературе это Брунетто Латини и Гвидо Кавальканти, которые послужили примером для Данте. Они не только оценивают античное наследие и следуют ему, но и сплавляют его с новыми индивидуальными интонациями, звучащими в рыцарской лирике Южной Франции. Вместе со своим великим преемником Данте - однолетком Джотто - они создают новый итальянский язык, вернее, заменяют латинский язык его тосканским диалектом.

Самым глубоким переживанием несомненно впечатлительного юноши было, вероятно, открытие того, что единственно вечным и истинным в мире является человек и природа. Джотто своим своеобразно лаконичным изображением действительности обогатил искусство подлинными человеческими чувствами и чертами. Такого рода мировоззрение художника сложилось, вероятно, не только под влиянием школы доминиканцев, не только благодаря влиянию культа чувств францисканцев и современной ему литературы, но и под влиянием его учителя Чимабуэ.

В настоящее время искусствоведы снова считают правильным утверждение Вазари, что Джотто учился в мастерской Чимабуэ почти с детского возраста, вероятно, начиная с 1272 года. Мы не знаем, каким образом шло в этой мастерской обучение Джотто живописи, не знаем, сопровождал ли он своего учителя в разные города, где тот получал заказы. Можно только установить, что у Чимабуэ наряду с византийскими декоративно-геометрическими чертами уже наблюдаются и другие тенденции, стремление к выражению проявлений внутренней жизни человека и к формам мира реальной действительности.

Учитель Джотто в лиричности видел основу эмоциональной выразительности картины и, в то же время, не боялся нарушить предписываемый иконописью колорит, когда хотел усилить впечатление реальности.

Джотто было, вероятно, около 24 лет, когда, как это вытекает из имеющихся в настоящее время сведений о нем, он создал свое самое раннее, считающееся подлинным произведение - огромное распятие высотой в 5 метров, находящееся в церкви Санта Мария Новелла, в котором молодой художник в изображении тела и в колорите превзошел своего учителя. К этому же времени относится и его брак с монной Чинта ди Лапо дель Пела, подарившей ему многочисленное потомство.

В период цехового строя браку художника обычно предшествовало основание собственной мастерской, что обеспечивало ему и его семье независимое существование. Неизвестно, поступил ли Джотто в соответствии с этим обычаем. Может быть, к этому времени своими работами он уже завоевал себе имя, доказательством чему - правда единственным - является тот факт, что в 1296 или в 1297 году новый предводитель ордена францисканцев призвал художника в Ассизи, с тем чтобы поручить ему роспись церкви св. Франциска.

Хотя нам известны лишь общие исторические, церковные и политические условия, в которых произошел этот заказ, все же из имеющихся в нашем распоряжении материалов можно сделать выводы, которые позволяют осветить идею и особенности стиля заказанного Джотто произведения.

Кардинал Дж. Стефанески в 1299 году пригласил Джотто в Рим и поручил ему исполнение огромных размеров мозаики, помещенной затем на фасаде собора св. Петра. Это, несомненно, высокохудожественное произведение, изображающее Христа и ладью со святыми, символизирующее католическую церковь, называлось «Навичелла» (ладья). Оно погибло при постройке нового собора св. Петра, но, благодаря описаниям, оказалась возможной его реконструкция. От первоначальной мозаики сохранились лишь две головы ангелов, но и они настолько искажены переделками, что не дают представления о первоначальном виде этого произведения. Подобная судьба постигла в Риме и другое произведение Джотто - фреску, изображающую торжественное празднование 1300 (юбилейного) года в церкви Сан Джованни ин Латерано, которую следующие поколения переделали на свой лад.

Вскоре после этого Джотто возвращается из Рима во Флоренцию, где в 1301 году покупает дом близ церкви Санта Мария Новелла. Приблизительно к этому времени можно отнести выполнение находящегося в флорентийской церкви Бадия полиптиха. Однако мастер вскоре снова покидает Флоренцию и отправляется в Римини, где расписывает стены францисканской церкви. От этой работы до нас дошла только ее тема: жизнь св. Франциска. В эпоху Ренессанса церковь была совершенно перестроена и фрески Джотто явились жертвой этой перестройки. Однако значение его пребывания в Римини можно оценить и без фресок: здесь, как и повсюду, где только он работал, Джотто создал школу, то есть лично передал другим достижения нового стиля, новые методы.